軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI

2024.05.17

1996 年の暮れに、上の姉から電話が入り「今度うちの合唱団でスペイン・セゴ

ビアの合唱団と合同の演奏会をして、その後スペイン国内を旅行する計画を立て

たんだけど、放医研の人達も一緒に行かない?」という内容。また、旅行のプラ

ンと相手側合唱団との交渉は、旅行会社が全部手配するとのことでした。

姉は音大を出て当時住んでいた銚子地区でピアノを教えながら、合唱好きな女

性達を集めて合唱指導をしており、また、銚子から少し離れた両親が住む匝瑳地

区でも女性達に合唱指導をしておりました。

私は、千葉市稲毛にある放射線の影響とがん治療の研究所に勤務しておりまし

た。私を含め有志で合唱団を立ち上げ、7~8 名程からスタートし次第にメンバー

が増え、20 数名の合唱団になっておりました。毎年病院のホールで、夏には“七夕

コンサート”、暮れには“クリスマスコンサート”を開催しておりました。1 時間足

らずの演奏でしたが、入院中の患者さん(中には「是非見たい」とストレッチャ

ーに乗せられて聞きに来られた方も)、医師、看護師、技師、他の研究部の皆さん

が聞きに来て下さいました。

12 月のクリスマスコンサートが終わって、合唱団のメンバーに“スペイン合唱

旅行”の話をすると5名が“参加したい”と手を上げました。年が明け、姉から楽譜

が送られてきました。3つの合唱団はそれぞれ練習し、合同の練習は数回行いま

した。

[ 3 月 24 日(月)]

さあ、いよいよ出発です。

総勢 35 名成田空港に集合し、13:45 予定通り離陸。同日 22:05 マドリードに到

着。

[ 3 月 25 日(火)]

ホテルに到着し部屋から下を見ると、ホテルの前にエスパーニャ広場があり、

その中心に大きな“セルバンテス”の像、その前には“馬に乗ったドンキホーテ”と

“従者サンチョパンサ”の像が見えました。

午前中は市内観光でした。プラド美術館(16 世紀及び 17 世紀<所謂スペイン

の黄金期>に収集された作品が多いとの事)ではゴヤの“着衣のマハと裸のマハ”

を、他にもベラスケス等沢山の絵画を鑑賞しました。その後は、壮大で美しいマ

ドリード王宮を見学しました。

バスの車窓から市内を眺めると、広い道が四方から集まるロータリーの中心や

公園には、コロンブスの像やカルロス 3 世の像などが置かれていました。

スペインでは街のあちこちに大きな広場や公園があります。その中心には、政

治的・文化的に功績のあった偉人や画家、小説家等の銅像が建てられており、市

民は“誇りに思う人物を常に称えたい”という“心のありよう”を感じました。

午後、バスで演奏会が開催される“セゴビア”に向かいました。町に入って直ぐ、

世界遺産として有名な“セゴビアの水道橋”を見物しました。

その後、会場の市民ホールで入念なリハーサル、そして本番です。先ず、私達

の合同合唱団の演奏(約 40 名)、次に姉の後輩4人のソロと四重唱を、そして現

地セゴビアの“AGORA 混👉合唱団”(約 35 名)はミサ曲を中心に6曲歌いしまし

た。とても和やかな音楽会となり、いつまでも暖かい拍手をもらいました。

演奏会終了後“打上げ会”が行われました。全員が集まり、食べたり踊ったり

(AGORA 合唱団のメンバーからフラメンコの踊り方を教えて貰いました)、大い

に盛り上がりました。また、姉は宴会場の真ん中で大きな模造紙に太い毛筆で“春

爛漫”と書いて見せ、日本の書道の一端を見せるパフォーマンスもしました。夜が

更け、マドリードのホテルに帰ったのは 24:30 を過ぎていました。

[ 3 月 26 日(水)]

スペイン南部各地への観光が始まりました。

マドリードのアトーチャ駅から新幹線「Ave」でセビリアへ。車窓から、果てしな

く続く麦畑、オリーブ畑を眺めて、セビリアに到着。市内観光で「カテドラル」

「ヒラルダの塔(市内の眺めが素晴らしい)」「アルカ―サル」を見物していると、

遠くから音楽隊の音。スペインでは毎年3月末に「聖週間」の行事を行っていま

す(年によって日程は変わる)。丁度そのパレードに遭遇しました。先ず、十字架

に磔にされたキリストが山車<京都の祇園祭の山車のような形・大きさ>の上部に

置かれ、運ばれます。(山車の下部は布の幕に囲われていて、その中で若者(約 20

名)がゆっくり歩いて山車を進めて行きます)。次はマリアの山車。マリアは白い

美しい衣装で立ち、キリストへの祈りを捧げています。山車の周囲全てを白い花

で囲み、悲しみを表しています。そして、喪服の一般女性の列、警護隊、音楽隊、

そして、👉くて頭上が 40cm 程尖った三角帽の覆面に白いガウンの衣装の一団が

続きました。

[ 3 月 27 日(木)]

バスでグラナダへ。先ず、是非見たいと思っていたアルハンブラ宮殿(スペイ

ンは一時イスラムに支配され、その文化を色濃く反映した宮殿)。漆喰に繊細な彫

刻を施した壁、獅子のパティオ、カルロス5世の中庭、離宮へネラリーフェの美

しさに溜息をつきました。その日は、バスでジプシーの洞穴居住区域タブラオに

行き“フラメンコ”を見ました。何処から出すのか“叫び”のような歌👉、激しく掻き

鳴らされるギターの音色、狂おしい程の踊り、絶え間ない手拍子、踏み鳴らす足

音に、虐げられてきたロマ(ロム)の人達の、誇り・情熱・激情・切なさを強く感

じました。

私は、高校時代は音楽部に所属し色々な曲を歌っていましたが、一番思い出す

曲は“流浪の民(ブナの森の葉隠れに…)”です。この歌の流浪の民は、“ロマ”の事

を指すそうです。

………………………………………………………………………………………………

ロマ:Roma

☆ インド北部が起源。5 世紀から中東欧を主として世界各地に居住する民族グル

ープ。

☆ 複数の経路で度々インド方面からヨーロッパへ移動してきたと考えられる。

☆ 「ジプシー」など「エジプト人」に由来する呼称も多く使われる。

………………………………………………………………………………………………

[ 3 月 28 日(金)]

バスでマラガへ移動し、地中海が見えるホテルで昼食を取った後、空路バルセ

ロナへ。コロンブスの記念碑(右手は高々とインドの方角を指している)、町で大

道芸人のパントマイムを見物、ホテルで夕食をとった後、有名なグループのフラ

メンコ・ショーを鑑賞することになりました。最近は「フラメンコはアンダルシ

ア地方(グラナダ)より大都市の方が上手な芸人が多い」と言われているそうで

すが、私は昨日のタブラオでのショウの方がずっと気に入りました。

[ 3 月 29 日(土)]

午前中、バルセロナ市内を観光。フェ二キア時代から歴史を積み重ねてきた古

い街並みを歩いているとローマ時代の遺跡に出会いました。ピカソ美術館(ピカ

ソの幼年・少年・👉年時代のスケッチ・落書き・習作を興味深く見ました)、聖家

族教会、モンジュイックの丘、唯一無二の建築家・ガウディ設計のサグラダファ

ミリア教会・ミラ邸・グエル公園を、名残惜しい気持ちで見物しました。

[ 3 月 30 日(日)]

今日が最終日となってしまいました。

荷物をまとめて、ロビー集合 10:20。沢山の思い出が残りました。皆さん有難う。

帰路は、ロンドン始発でバルセロナ 13:30 発の便を予定していました。ところ

がロンドン出発が何かのトラブルで遅れ、バルセロナ到着が約 1 時間遅れました。

それを少しでも取り戻すために、全員、待合室から飛行機まで大きいトランクを

引っ張り、大汗を掻かきながら成田行きに乗り込むという“ハプニング”がありま

した。

もう一つ、シベリア上空で“へールボップ彗星”を見るという、こちらは嬉しい

“ハプニング”でした。そして、成田空港に 12:10 全員無事帰国しました。

ある日、突然『McAfee ( マカフィー:Microsoft 社系のウィルス駆除ソフト)』から

「ウィルスに感染してプログラムが破壊された!貴方のセキュリティソフトは期

限切れ!ウィルスを駆除するには〇〇〇をクリック!」というポップアップが け

たたましい警告音つきで送られて来ましたが、それは McAfee ソフトの購入を促

すストーリーでした。何度消しても繰り返し現れるのでIT技術者の娘婿殿に問

い合せたところ「購入手続きに誘導してクレジットカードの情報をハッキングす

る詐欺が疑われます」との由。婿殿は早々にリモートアクセスで私のPC内のウィ

ルスをクリーニングのうえ ”本物のMcAfee“ を組み込んでくれました。

以前から性急なものや高圧的なものは詐欺を疑うことにしていますし、落ち着

いてネット上を検索すれば “本物から正規” の注意喚起や対策情報が発信されて

いるとはいえ、IT 弱者の無知や動揺につけ込む手口は対処が面倒で不愉快です。

この一件で暫く忘れていたITストレスを久し振りに味わったのでした。

48年前、学生の私は助教授から旧式の (両側に穴の開いた帯状) 連続用紙に種

類の違うドット類がグラフィカルに展開されたものを見せられました。それはコ

ンピュータグラフィックの初歩的試作品だったのですが、その時コンピュータグ

ラフィックの仕組み以上にコンピュータ通信の未来妄想の方が印象的で、その夜

“人間のコミュニケーション(意思の伝達)” について考えることに。

ものごとを伝える変遷において、太古に「言葉」により身体の壁を越え、古代に

「文字」により時間の壁を越え、中世には「複製印刷技術」により身分の壁を越え、

近代には「通信」によって距離の壁を越えましたが、それが将来コンピュータ通信

によって“双方向性” をも持つようになれば、中世以降に固定されてきた少数の発

信者(=強者)と圧倒的多数の受信者(=弱者)という一方向の関係性が崩れ、数多の

元受信者からも勝手無秩序に情報が乱発される “情報アナーキー” になるのでは

ないかと不安になったことを憶えています。

(きっと)その頃 “コンピュータのパーソナル化” の将来像がひらめいた同年齢の

ビル・ゲイツ👉年はその後に『Windows』で世界を席捲しましたが、不安の気付き

を活かせなかった私は、20 年後に職場に導入された Windows パソコンの複雑な

操作とネット通信の急伸に翻弄され続けることになるのでした。嗚呼

今は現役界の情報錯綜から距離を置いて穏やかに過ごせていますが、あれだけ

ストレスの元凶だったパソコンは、スマホともども生活に必需で手放せません。

例えば中山道歩きの準備では、峠道の勾配と距離から所用時間を割り出す為に「ネ

ット版・国土地理院デジタル標高データ」が有効ですし、予定の道中を実写画像で

事前確認できる「ストリートビュー」はイメージングに不可欠、という具合に。

結局これからも IT 通信に係わるストレスは “便利が産んだ不便が基(モト)” と割

り切るしかないのでしょう。嗚呼・・

「ストリートビュー」といえば、いつぞや愛宕山の別荘地を Alkinist していると

Google の撮影車が追い抜いて行ったので、暫く後にその場所をネット画面で確認

したところ、やはり我々夫婦が(顔消しながら)しっかりと写っていました。め

ったに画像更新する道ではなさそうなので、数年のあいだ、あるいはもっと後ま

で我々は画面に貼り付いたままなのでしょう。嗚呼・・・・

【編集後記】

またまた盛り沢山のTUTTI になりました。伊藤さんのスペイン旅行記は描写が具体的

で、ツアーに同行しているような気持ちになります。

白枝さんは一時退院中に原稿を送ってくださいました。ストリートビューにお散歩画

像が残るなんて。グーグルの地図を開いて「愛宕山」と入れましたが、ご夫妻が歩いた場

所が分かるわけもなく、見つけるのは断念しました。

真﨑さんの「遠い国」の物語は、来月号に掲載予定です。「鐘と蝉」のお話から始まっ

て・・・という予告を頂いています。どうぞお楽しみに。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 2024.04.12

「 万国博覧会は夢の世界 」 白枝 庸介(バス)

1970年の夏、将来はデザイナーになると決めていた中学2年の坊主頭君は会場近くの大叔父邸から 「大阪万国博覧会」 に何度も通いました。あらかじめ公式ガイドブックをもとに描いた場内地図と、各パビリオンの姿・展示内容を書き写したリーフレットを手作りしていたので、概ねは彼の頭に入っていて、あの広さと雑踏にも不安は無いようでした。

しッ しかし、足を踏み入れたそこは予想もしなかった夢の未来都市でした。

☆テレビでしか見たことが無い“本物のガイジン”が目の前にいっぱい居る!

☆人を乗せた四角い箱が音も無くスルスル走ってくる!

☆ガラス張りの筒の中の人が、立ったまま皆同じ速さで ス~ッと動いている!

☆コードが付いていない受話器だけ持った人が、楽しそうに話 (せて) いる⁉

☆卵型水槽の中の水着美女が回転水流と泡に包まれている! 人間洗濯機 だと⁉

巨大な「太陽の塔」やアポロ11号が持ち帰った月の石も強烈でしたが、それに負けず劣らず瞼に焼き付いているのが、幾つもの☆達、初めてオンパレードでした。

「万国博覧会 ( EXPO )」とは、世界各国が高度な工業製品、最先端の化学機械、美術工芸品等を出品展示する、5年に一度、期間半年で開催される国際的な一大イベントで、1851年ロンドンで第1回が開催された後、日本は徳川幕府と薩摩藩が競って出品した67年パリ万博が初の参加でした。開催国は長く産業貿易振興が主目的の先進国でしたが、近年では中国 ( 上海・2010年 ) やUAE (ドバイ・2020年=コロナで翌年開催 )など発展目覚ましい中進国が国威発揚と国際的な地位向上を目指す傾向があります。 開催希望国はBIE ( 国際博覧会事務局:パリ) に出願し、オリンピックと同様、競合国との数年にわたる熾烈な誘致合戦を経て国際投票で開催決定するもので、欧米では高い価値評価と強い開催意欲がありました。

さて、70年大阪万博は「人類の進歩と調和」をテーマに開催され、輝かしい未来を発信することで、半年間に入場者数6,400万人という万博史上の大記録を打ち立てました。そしてこの国家イベントの誘致開催を企画したのが、当時 通産省の若手官僚であった池口小太郎氏。後に『団塊の世代』を著した作家・堺屋太一氏 で、万博を通して得られた知見は長く氏の社会・経済・人間を批評する中心的物差しであったと拝察しています。

当時 団塊世代の皆さんは70年安保闘争に傾注で万博に批判的、高校生の先輩たちはその煽りで斜に構え、小学生には早過ぎて、結果中学生の坊主頭君などが一番素直に万博を堪能し、未来に夢を馳せ、様々な☆達を記憶に刻むことが出来たのでした。そして坊主頭君はその35年後に、今度は見せる側、迎える側として愛知県『 愛・地球博2005 』会場に立つことになるのでした。

『 大阪・関西万博2025 』まで4月13日時点で 1年を切りました。予算の膨張や工事の遅れなど理由に開催に否定的な声が多くありますが、万国博覧会は開催目的の時代的変遷はあるものの、国家が国際社会に責任をもって行う一大事業であり、また夢に挑戦する場であることは変わりません。実は今回或る会社の社長が小学生の時に大阪万博で出会った夢の機械 「人間洗濯機」 を今度の万博に新技術でリメイク公開するそうですが、驚くなかれそのチームには50年前に三洋電気で “あの機械” を創ったご本人 ( 83歳 ) が技術顧問として加わっているのです。

万博の夢は絶えることなく次へと引き継がれるのです!(願) 『ばんぱく』よ!フォーエバ~♪♪♪…(願)

「追分火砕流」と「生死を分けた15段」

大林 義博(テノール)

浅間山の噴火で最初の記憶は、小学校六年生の時(S.33年)空振(噴火による空気の振動)により、校舎の北側のガラスが粉々に割れ、水で濡らした新聞紙にガラス片を付けて片付けました。

その後は1㎝内外の小石の落下によりレタスやトウモロコシの葉がバラバラになった畑の被害(大日向地区北、火口から6.0㎞)、屋根や車に火山灰が降ることなど、また、S.48年(1973年)2月の噴火では石尊山の北(火口から2㎞付近)積雪1m位の山腹に火山弾が落下し、雪を溶かし、その下の凍土と表面の草を根こそぎ吹き飛ばし、付近の立木の枝に飛び散り、また、火山弾は鋭利な刃物で切り砕いたようにバラバラで散らばっていました(直径1.2m内外)。この年の夏に登山した時の情景です。

我々が朝夕仰ぎ見る山、四季折々の変化を楽しませてくれる山「浅間山」標高2568mは、黒斑山、仏岩、前掛山の三つの火山から構成され、2万4000年前頃の山崩を起こす前は、2800m位の富士山型であったと言われています。

約3万年以上前から噴火を繰り返している浅間山が記録に出てくるのは「日本書紀」の白鳳13年(685年)「3月是月、灰信濃国に零(ふ)り草木皆枯る」とあるのが最初です。

過去2000年の中で、最も大きな噴火を起こしたと考えられるのが平安時代の天仁元年(1108年、916年前)群馬県の国司が朝廷への報告を記した藤原宗忠の日記(中右記)には「左中弁忠長という人が国司からの進達書をもらい、それには群馬県のはずれに浅間峯という山があって、大噴火を起こしその火が峰々を焼いて、その炎が天まで達し、国中に降り積った火山灰により、田畑が全滅した」という内容です。

さてこの噴火、長野県側では「追分火砕流」と呼ばれ、進路にある樹木を巻き込んで焼野原と化しました。(火砕流とは、400~500℃の高温の軽石、火山灰、岩石が時速100㎞で山麓を流れ下る現象)東は大日向地区から西は御代田町馬瀬口地区、南は茂沢の湯川までと、面積80㎢、堆積物の平均厚さ8mで緩やかな斜面を形成しているのが特長です。

この地域を土木工事すると、焼石と呼ばれる火山岩塊(直径3mを超すものもある)の他に、直径30㎝内外の「ナラ」の木の炭化した丸太が掘り出されます。「追分火砕流」で埋まる前は、縄文、弥生時代の食料であったドングリの実のなるナラの林であったことが想像されます。

浅間山は数えきれない爆発を繰り返していますが、追分火砕流(1108年)から675年後、江戸時代天明3年(1783年)4月から7月にかけ噴煙が成層圏に達する爆発的噴火があり、追分、沓掛、軽井沢の三宿(人口1166人)では死者1名にとどまりましたが、落下する高温の軽石などにより185軒の家が焼失したり、潰れたりする被害が出ました。(当時の絵図などが残されています)

群馬県側では「鬼押出し」と「鎌原土石なだれ」によって、1500名近い尊い命が失われ、約1800軒近くの家々が埋もれ、流されました。この時の溶岩は浅間山の火口壁が低い群馬側へ流れました。鎌原村では、観音堂の石段15段以上にかけ登った93人が生き延び、477名が犠牲となりました。この石段は全部で50段あり、「生死を分けた15段」とも言われ、昭和54年(1979年)の発掘で50段目の石段に足を掛ける寸前、土石流(厚さ6.5m)で息絶えた女性二人の白骨化した遺体が発見されています。

鎌原は生き残った住民が同じ場所に戻って、村を再建した非常に珍しい例と言われています。

遠い国物語(14) ストラスブール 真﨑 隆治(バス)

パリの長距離列車発着駅は「パリ駅」というのがドカンとあるのではなく、リヨン駅、北駅、モンパルナス駅など、行く先の地名とか、進行方向、駅の所在地名などがつけられており、これらの駅がメトロ(地下鉄)で結ばれている。東京の上野駅、新宿駅、品川駅などと似たようなものだが、近郊電車のホームはなく、線路は突き当たりの終着駅であり始発駅である。ストラスブールに行く列車はフランス東部やドイツなどに行く「東駅」から出る。パリ=ストラスブール間の走行距離は500km弱。1975年当時は急行で4時間半ほどだったが、その後にできたTGV(新幹線)の路線では400km弱の距離で1時間45分ぐらいで着いてしまう。時代による変遷の大きさは驚くべきだが、フランスという国での町のたたずまいは日本のように目まぐるしく変化はしない。今通りを歩いてみても、僕がいた当時とほとんど変わらない町並みに出会えるだろう。

ストラスブール駅に着いて構内から出ると横幅200m、縦は50mほどもある長方形の大きな広場で、向かい側には7階建てのやや黒ずんだ茶色のアパルトマン(集合住宅)がぎっしり建ちはだかり、パリの、両手を開いて迎えいれてくれるような明るい灰色の建物とはまるで違い、人を圧する重厚な雰囲気があった。慣れてみれば威圧的ではなく素朴で陽気な人々の住む町であることが分かってくるのだが、はじめは、ここはフランスでなくドイツだという印象を抱いてしまう。

到着したのは1月末だったが、土地にもなじんできた4月のころ、町なかを流れてライン川に注ぐイル川のほとりを散歩していたら、ドイツ人の観光客にむかって「ドイツ人帰れ!」と叫ぶ人がいた。日本でも戦後すぐは「ヤンキー、ゴーホーム」などと言っていたが、戦後30年も経ったという時にあたって耳にしたこの声の激しさにはショックを受けた。その夏パリに住んでいるフランス人の友人がストラスブールに遊びに来た。駅前の前述の風景とか、町の中心からバスで15分ほど乗れば着いてしまうライン川対岸の小さなドイツの村で、彼がしきりに「怖い、こわい」と繰り返すのにも驚いた。ヨーロッパというそこかしこで国境を接しあっている地帯に住む人々が戦争にたいして抱いている恐怖感は、島国に住む日本人の想像も及ばない深い傷を残していることをまざまざと知らされた。いまだに継続しているウクライナでの戦争についても、フランスの別の友人から、「飛行機ならここから2、3時間のところでの戦争だよ」と書いてきたのも胸を突かれる思いだった。平和は大事だ。だからこそ戦争の実態にもっと敏感でなくてはならない。

僕はアルザスが好きだ。アルザスの人々が好きだ。アルザスの風景や気候は軽井沢に似ている。ストラスブールという町は松本を偲ばせる。しかし僕が住んでいたところから南に車で2時間足らずの山中ではまだ砲弾のかけらがいくらでも見つかる。そこからわずか離れたところに建物の点在している場所があり、その一つはユダヤ人を閉じ込めて抹殺したガス室であった。

音楽にはそうした戦争の悪しきものを乗り越え、国境を取り去り、皆と愛と平和を分かち合う力がある。戦争の地獄を彷彿とさせるものが漂う世界の中で、僕は豊かな音楽に出会い、真の喜びと平和を見いだしてきた。これからその経験をお伝えしたい。

【編集後記】

白枝さんが「4月号に掲載を」と用意して下さっていた万博の思い出の記。3月7日に予定稿として送ってくださったものです。1日も早くお元気になられますようお祈りしています。

大林さんの「軽井沢」シリーズはまるで教科書。毎回、知らないことばかりです。土を掘るたびに出てくる浅間石は1108年の噴火のものかもしれないのですね。

「遠い国」ついにストラスブールの町に入った!と浮かれていたら、島国で暮らしていては味わえないような歴史の皮膚感覚に引き込まれました。(岡田)

15 軽井沢シンフォニックコーラス

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 2024.03.15

喜びの村 清水 朋子(ピアノ)

指揮者の小澤征爾さんが逝ってしまった!

何しろ小澤征爾さんのために創設されたような音大に通っていたので、毎年大学オケの指導にいらっしゃっていて、それを見学するのが楽しみでした。小さな体で力いっぱい、一人一人の学生の間をかけずり回って、一音一音に耳を傾けて、エナジーとパッションの塊みたいな方でした。

小澤征爾さんが26歳で日本を飛び出した時、当時富士重工が作っていたバイクの宣伝のため、という名目でスポンサーになってもらい、日の丸をつけたバイクとともに、貨物船で渡欧された話は有名です。

世界のオザワになってからも、いつも「僕がやってるのはヨーロッパへの挑戦」とおっしゃっていた、謙虚なマエストロ。心よりご冥福をお祈りします。

さて、小澤征爾さんとは「音楽とバイク」2つも共通点(?)がある私ですが、音大卒業と同時に音楽から離れます。NYで教育とデジタルを学び、再び東京へ戻ってWeb&マーケティング業界で朝から朝まで働いていた私が、軽井沢へ移住したのは2009年12月末。週末ともなれば、焼肉・カラオケ・クラブと、よく働きよく遊んでいた私が、コンビニすら夜閉まる軽井沢へ!?友人たちにはかなり心配されました。

しかし私はこの美しい村にすっかりハマってしまいました。大きな月と満天の星、ピリリとした空気、四季はもちろん、日夜姿を変える風景、豊潤な食材。森があり、山があり、道がある。アウトレットもある笑 どんなに仕事で大変なことがあっても、軽井沢に降り立つとニヤニヤしてしまう。全身の細胞をリフレッシュして、また戦いの場へ。

そんな日々を送っていた2020年、人生を一変させる出来事がおこります。コロナです。

私は初めての緊急事態宣言が発令される1週間前まで東京に通勤していましたが、不思議なことにその生活を辞めたとたん、立て続けに軽井沢のプロ・アマ音楽家たちと出会います。バンド、オーケストラ、バレエ、二胡、合唱…、こうして約30年ぶりに音楽活動を再開したのです。

今でも「本番なのに全然弾けない!」という悪夢にうなされるほど、不出来な音大生だった私には「人前で弾く=審査・評価の場」でしかなく、「練習=自分がうまくなるための苦行」でした。しかし、ここで出会った皆さんと音楽を奏でることは、自分の喜びであり、一緒に演奏してくださる皆さんの喜びであり、聴いてくださる方々の喜びでした。そして、その喜びがまた、自分の喜びとなる・・・。

小さなお店で、大賀ホールで、4歳とも100歳とも共演しました。バッハも天城越えも演奏しました。こんなバラエティにとんだ音楽活動は、軽井沢にいなければできなかったことでしょう。

想像もしなかった音楽活動の再開は、私にとって音楽の喜びとの再会でした。

私はなぜピアノを弾くのか?

30年前にはわからなかった答えを、やっと軽井沢でみつけることができました。

大好きな作曲家バッハが、自身の代表作「ゴルトベルク変奏曲」に添えた言葉です。

「すべての音楽愛好家の、魂の喜びのために」

「不毛の地」軽井沢の草原 大林 義博(テノール)

中山道、借宿宿の東を南へ分かれた「女街道」はしなの鉄道の近くで草津街道と分かれ、やがて油井の集落、そして湯川を釜の淵橋で渡り、馬頭観世音を右に見て左側の発地石仏群側を左折すると、風越学園へ、風越学園を過ぎると、「地蔵ヶ原」になります。この先、和美峠まで約4㎞、発地集落が所有していた採草地だけでも2.5㎢を越す大湿原地帯でした。

現在では軽井沢72Gとなり、和美峠近くにあった「馬越(まごえ)」の集落もゴルフ場の増設により移転(昭和47年)、道路も南側へ移動し、高さ2mを超す「葦(アシ)」や「ススキ」が生い茂る、馬も歩いたぬかるみのある女街道、旅人の道中の安全を見守っていた路傍の地蔵尊は石仏群として集められています。

国土地理院発行の地図「軽井沢」では「地蔵ヶ原」の地名はすでに消えていますが、「追分原」の地名は残っています。

軽井沢の植生は先史時代以降あまり変化していない「草原」でした。信濃の国には16の牧(朝廷に馬を献上するための牧場(まきば)、鎌倉時代まで)があり、平安時代(937年)「長倉の牧」では150頭以上の馬が放し飼いをされて、古くから馬との関わりがありました。

軽井沢の「字」名は、成沢から借宿まですべて「長倉」で牧場の広さが想像されます。この牧場には「駒飼の土手」が作られ、馬が逃げ出すのを防いでいました。中軽井沢の富ヶ丘(上の原)には土手が残っていて町の史跡になっています。この土手は「柳宿」から1000m林道を「大日向」へ、更に国有林に入り「ベルデ軽井沢」の北から石尊山登山道を横切って御代田町の塩野方面へ、民有地では耕作や住宅地で点在ですが、国有林の中を西へ向かって延々と続いています。

この地域の土手は追分火砕流(1108年)の前にもあったと思われますが、現存する土手(幅2.0m、高さ1.0m内外)はその後作られ、浅間石も使われ、その上には木柵があったと思われます。

江戸時代当時の旅人のガイドブックであった「岐蘇路(キソジ)安見絵図」(1756年)桑場編には、噴煙を上げている浅間山の裾に追分、借宿、古宿、沓掛、前沢、軽井沢の宿場が細かく描かれ、解説には「畑は極わずかで菓の木はなく不毛の地である」と記されています。その27年後、天明3年(1783年)の噴火で降灰等により裾野にあった集落は大きな被害を受けます。

更にそれから約40年後活躍した浮世絵師「溪斎英泉」(1790~1848)の「追分宿浅間山眺望」では、北国街道へ向かっている背に荷を載せた馬と馬方、その後方には険しい岩肌がむき出しで、沢筋に低木がわずかの浅間山、街道に沿うように数本の「赤松」、その下には馬に与えるのでしょうか、刈り取ったススキか草でしょうか、束ねて円錐形に積んだ「ニウ」が描かれていて、裾野はススキや萩などの草原と考えられます。

追分宿が宿場として形が整えられたのは慶安年間(1648~1652)と言われていますが、三代将軍徳川家光が定めた参勤交代制度(1635年)により、この三宿はにわかに活気づき、1649年に大名が最初に宿泊しました。その後、加賀百万石をはじめ、全国43ヵ国の大名が通過、あるいは宿泊しています。このため、交通の便に欠かすことのできない馬による商売がさかんになり(大名通過時には、馬200~300頭)近在の借宿や古宿はもちろん集落の半数以上の家で馬を飼育し、1860年頃の借宿では戸数43戸に対し、30頭前後と6割以上の家で飼育され、古宿には馬と人間が同じ屋根の下で生活する「曲がり家」が昭和まで何軒も残っていました。近隣の村も含め、元禄16年(1703年)にはこれらの集落を集結地として3万人前後の馬方衆がいたと言われていますので、当時のにぎわいが想像できます。

このように江戸時代の初期、碓氷の関所とけわしい峠を行き来する馬子たちの仕事唄として生まれた「碓氷馬子唄」はやがて追分宿で花開き、座敷唄となり三味線の伴奏をつけた上品で格調あるものへと創意工夫がなされ、「追分節」の誕生、そして全国の追分節へと伝播していきます。令和5年に「追分節」は軽井沢町初の無形民俗文化財に指定され、追分節保存会は「信濃追分」「馬子唄」「追分馬子唄」の伝承普及指導育成に励んでいます。

追分宿の発展は宿場を支える農村、特に軽井沢では標高800mを越えるので農業は不向きで馬の生産及び飼育による稼ぎで農村が成り立ってきました。そのためには広大な採草地が必要で、人の手が加わることで長い間草原が維持されてきました。

明治元年(1868年)の4年前、参勤交代制度の廃止(1864年)鉄道の開通、追分宿の衰退、農村の機械化、国有林の植林、石油燃料への転換などにより、追分原はアカマツとカラマツの林となり、現在ではかつての草原はほとんど見られなくなっています。

西部小学校北の1000m林道、通学路沿いの国有林では定期的に小低木を刈払い、野生動物(クマ)とのばったり遭遇を防止しています。

ここではわずかな面積ですが、季節になるとスミレ、アヤメ、ユウスゲ、オニツツジ、ハギ、ホタルブクロ、ツリガネニンジン、ママコナ、チダケサシ、オオバギボウシ、コオニユリ、ノハラアザミ、ノコンギク、トラノオ、ヌスビトハギ、ワレモコウ等々、次々と咲いています。

「 想う 」 白枝 庸介(バス)

故郷の出雲は神話の国と言われます。古事記などは出雲神話との重なりも多くイザナギがイザナミから逃れるために巨石で道を塞いだ黄泉の国との境界である黄泉比良坂(ヨモツヒラサカ)、須佐之男命(スサノウノミコト)のヤマタノオロチ退治の舞台の斐伊川(ヒイカワ)、また須佐之男命が妻・稲田姫の両親の為に興した須佐神社が現78代当主まで連綿と実在するなど、神話と現実が混然一体となった不可思議な神話ワールドなのです。私は風光明媚なそんな出雲をとても愛おしく想っています。

ところで古事記に書かれていること、特に大国主神の国譲りは創作なのかといえば、実は史実の改ざんであると考えられます。天照大御神の命により建御雷神(タケミカズチノカミ)が「槍の鉾先の上に胡坐をかいて国譲りを説得した」とあるのは実は「鉾先にものをいわせて(武力)征服した」のですが、聖徳太子が十七条憲法の真っ先に「和をもって貴しと為す」としたように、大和朝廷が争いを避け平和を尊ぶ国であろうとする以上、多くの血が流れた顛末を国造りの書に書けるはずもなく、あくまで“穢れの無い”平和的譲渡でなければならなかったのです。

また日本は怨霊信仰の国です。葬った大国主神には大神殿を献上するかわりに黄泉の国(死後)の支配をお願いし、祟って出てこないよう神殿内に見張りの神を置き、とりなし役の千家(センゲ:高円宮典子女王の嫁ぎ先)宮司家が84代に亘って祭事を行い、参拝者には二礼四拍手一礼の四(シ)拍手で「貴方は死んでいますよ」と繰り返させているのです。驚くほどの念の入れようです。

平安時代の「口遊(クチズサミ:公家子弟の教科書)」に大きく立派な建物の数え唄として「雲太・和二・京三」の記述が有りますが、国を治める仏教の象徴である「和」の東大寺大仏殿(45㍍)が「京」の朝廷の大極殿より大きいことは理解できても、なぜ辺境の出雲神殿(48㍍)が一番なのかは、大国主神の怨霊を恐れたゆえの祭り上げであるとの説が唯一腑に落ちるのです。なお、その高さも長く創作であるとされていましたが、25年前に境内の地中から(千家宮司家所蔵の造営設計図どおりの)大木三本を束ねた巨大な柱根が複数出土し、その高層建築が現実のものであった可能性が科学的に証明されています。

神話は決しておとぎ話などではなく、史実と人間の“業”の活写がいくつも潜む歴史書なのだと考えています。

ところで、甘味の「ぜんざい」は出雲が発祥だということをご存じですか。十月神無月は全国の神様がお集りだから出雲だけ神在月(カミアリズキ)ですが、このとき参拝客に振舞われたのが神在餅(ジンザイモチ)です。出雲人はちゃんと「じんざい」と発音しているのですが、遠来の方達には「ずんざい(フランス語的しっとり訛り)」に聞こえ、それが「ぜんざい」に変容したようです。だからと言って、今となっては出雲で「じんざい」と注文されても善哉は出てきませんのでご注意を!

お詫び 真﨑 隆治(バス)

『遠い国物語』を長らく中断して失礼いたしました。このタイトルで書こうとしていたのは、1975年にストラスブール大学に留学した折にフランスを中心としてヨーロッパ各地で体験した音楽をめぐる話でした。それがはじめに「密入国」と題して書いたことから脱線がはじまり、音楽なしでパリの話を延々と続け、話がやっとストラスブールにたどり着き、いよいよ本題に入れるようになった矢先にくも膜下出血で入院してしまいました。さいわい病状は信じられないほど軽く、10日ほどの入院と5ヶ月の通院で、表向きは何事もないまでに回復しましたが、脳の言語に関わる部分での発症だったため、後遺症として1年ぐらいは文字の読み書きが不自由になり、文章の構成能力も極度に低下、ワープロで3行ほどの簡単な文を書くのに1時間以上かかる始末で、話の続きを書きたいとつのる思いと裏腹に空虚な日が続き、編集長の岡田さんには空約束ばかりで申し訳ないことをしました。

昨年暮れぐらいからいくらか書けそうな気持ちが戻ってきて、岡田さんに今度こそはと約束したとたんに、なんの因果かパソコンがまったく作動しなくなり、廃棄処分のほかなくなり、寺田さんがいろいろ苦労して見つけてきてくれたほぼ同機種の中古品を使って書き始めたとき、決定的に大変なことに気付きました。聴いた演奏会の指揮者をはじめオーケストラの名前や曲名、ピアニストなどの演奏者名といった固有名詞のほとんどすべてが頭から抜け落ちていたのです。これまでの原稿ではそうしたものが必要なかったので気がつかずに書いてきたのですが、どのような演奏かはおよそ覚えているのに、名前などをあげながら具体的に書くことができなくなり、これはお読みになる方にはほとんど意味をなしません。

日記その他、記録した資料があればよいのですが、当時はワープロが出来たての頃で、ヨーロッパでのあらゆる出来事や出会った人の名前や演奏会の詳細などをはじめ、日本での大学での仕事も含めて、すべてがワープロのディスクに入力していたのが、ある時点からパソコン時代になり、ワープロ専用機での記録がいっさい使えなくなってしまったのです。もちろん復元の方法をずいぶん探し求めたのですが、一向に甲斐がなく、泣く泣く放棄することになりました。そして記憶にとどめていた事柄も、くも膜下出血の後遺症とともに永遠に消え去ってしまったのです。

というわけで、最初に予定し、書くのを楽しみにしていたことが出来ないことになりました。いつか記憶が突然復帰するというような奇跡でも起こらない限り、残っているのは無念さと悲しさのみです。それでもその時々の雰囲気だけはまだ心にわずかに漂っていますから、これまたいつ消え去るか分からないので、その前にともかくも書きとめて、固有名詞不在という具体性の欠けた心もとない文章で申し訳ないのですが、しばらくおつきあいくださるようお願いいたします。

次回はまだ音楽に触れず、パリとストラスブールの違いについて2回か3回書かせていただき、それ以後思い出す範囲での音楽の登場となります。

【編集後記】たて続けのTUTTIは盛り沢山、読者の数が限られているのがもったいないですね、と白枝さんに原稿を送ったところ、御病気で入院中との御連絡をいただきました。そこで今号は、前号で白枝さんが作って下さったレイアウトのまま作成したかったのですが、微妙な調整の妙が分からず、しかも解決法が分からず、得意技の「テキトー」であきらめることにしました。このテキトーに御不満を持たれるのは白枝さんだけかもしれませんが。

白枝さんが採用した文字(書体 フォント)は「游明朝Demibold」といい、書体設計士の鳥海修さんの字游工房が開発したものだそうです。新年会の万咲片隅で「TUTTIの書体を〇〇に変えてはどうか」と話された、その書体の名前が聞き取れなかったので、これ幸いと「もしよかったら、白枝さんがデザインしてくださいませ~」とお願いしてしまったのでした。

休団中の山内さん、リハビリ中の小松さん、そして白枝さん、一日も早く快復なさりシンフォに復帰なさいますよう、お祈りしております。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI

第41号

2024.2.23

ステージ袖に立つ君へ 寺田 和佳子 (指揮)

大賀ホールでの久しぶりの演奏が4月に迫っていますが、以前のように皆さんと元気にステージに立てる喜びを感じています。

歌えなかった時期をどう乗り越えて再び声を合わせることにしたのか、参加する団体それぞれが持つストーリーを想像しながら、聴くことも楽しみの一つです。

さてこの間の飲み会でも話した通り、この団はこのメンバー通信「TUTTI」でみんなで文章を紡いでいくことで、会えなくても繋がってきました。

「tutti」とは「一緒に」を意味しています。(練習中に「tuttiで」と言ったら、「全員で一緒に歌う」という意味になります)今回は私も寄稿することにしました。

今回は、再びステージに立てる日々が帰ってきた記念でもあるので、この団のオリジナルである「美しい村」を原点回帰の思いを込め演奏することにしました。

合唱オペラ「軽井沢組曲・美しい村」は、2007年に大賀ホールで初演されました。浅間山の噴火、宿場町の賑わい、避暑地を築いた先人へのオマージュなど、1000年の喜怒哀楽を全15章の詞で表したもので、軽井沢にも人々で歌い繋げたい曲が欲しいという思いで、母が中心となり星野和彦さんに詩を、若松歓さんに作曲をお願いしました。

演奏会でよく歌ってきたのは「霧の峠道」「宿場さんざめき」「青い鉄道馬車」「大日向レクイエム」「美しい村」で、軽井沢の歴史や特徴をよく捉えた作品といえます。

例えば「霧の峠道」では、碓氷峠の険しさと、霧深さ、身代わりになった弟橘媛【オトタチバナヒメ】への想いをどう感じて歌うのか? それには、歌詞をゆっくりと読み上げることに尽きるでしょう。

声の出し方や、強弱などのアーティキュレーションなどよりも先に、言葉としっかり向き合い、意味や風景を想像する。自分の中に情景を作り上げることが大切です。

まずは自宅で、文章の切れ目、意味、一息つく場所などを考えながら歌詞を読んでみてください。読んで、誰かに聞かせるのもありです。自宅での練習はこれで十分。

次の段階はそれをどう伝えるか?になりますが、練習の際には私から「何をイメージしたいから、こうしてみてください!」と言うようにしていきます。

作り上げているのは指揮者ではなく、歌い手である皆さん一人ひとりです。「私はそのイメージではないな!」と思うこともあるでしょう。そんな時はみんなと共有したい。

演奏をする皆さんが何を感じて、何を表現したいのか?を持って借宿公民館に集まれたら、次のステップにいかれそうな気がしています。

コロナ禍が災いで終わらず、シンフォの新たなスタートのきっかけとなること、みんなが元気で歌っていられる時間が長く続くことを期待して、今後も指揮させていただきます。

分か去れ 清水 俊 (テノール)

"かの時に 我がとらざりし 分か去れの 片への道は いづこ行きけむ"

人生には、選択を迫られる場面がある。時を遡れない以上、現在の立ち位置から歩むしかないが、あの時、別の途に入っていたら・・・という想いは、誰にもあるだろう。

歳をとると、懐旧の情も増し、おりに触れ、あの日の分か去れは、どこに続いていたのかと、ふり返る事がある。

美智子上皇后のお歌には、深い味わいがある。

"さらしなは右 みよしのは左にて 月と花とを 追分の宿"

北国街道と中山道の分岐する追分の分か去れ、更科の月、吉野の桜と、踏み入る道の先は、大きく異なるが、どちらの途にも、替えがたい風情がある。

自ら選んだ道を悔いることは したくない。

"馬上少年過 世平白髪多 残躯天所赦 不楽是如何" 大好きな政宗公の詩である。若い頃は、「不楽是如何」を「楽しまずは、これ如何」と、読んでいたが、自らが白髪の身になってくると、「楽しまざれば、これ如何」と、読みたくなってきた。あるいは作者は、ここに両方の意味を込めたのかもしれないが・・・

この歳になると、もはや分か去れの重大局面に出合う事もないかと思うが、老残の私には、日常ささいな選択に悩む日々が続いている。ああ、今日は借宿の合唱練習の日だ。寒い。行こうか、止めようか、クヨクヨする。独眼竜の一喝が響く。「何の! 残躯は 天の許すところ 楽しまざれば これ如何!」

老人は、平伏して 重い腰を上げるのである。

白枝連載第2回 「歩く」

【編集後記】

今号からTUTTI紙面はアートディレクターの白枝さんが担当して下さることになりました。歓迎感涙でございます。(岡田)

(白枝さんからも後記を一言、お願いします)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI

第40号

2024.1.12

『霧』と『日本武尊(ヤマトタケルノミコト)』 大林 義博 (テノール)

群馬県横川の標高は387m、中山道の関所のあった坂本宿は460m。そして長野県との境にある旧碓氷峠(古代から峠のことを「坂」と呼び、峠の字が生まれたのは平安時代の後半)は1200m、その標高差は700mを越え、その山容は急峻です。

関東平野の暖かい空気は山を登るにつれ、気圧が低くなると膨張し、温度が下がり、空気に含まれている水蒸気はやがて霧となり、この霧は年間130日以上も発生している記録があります。

碓氷バイパスを車で走行中、この霧に遭遇し、前を走る大型トラックの後を必死に追いかけ、入山峠(1038m)を越えた怖い経験があります。

梅雨の頃には峠から離山付近まで霧雨が、追分から御代田に向かうと霧はなくなり、佐久方面は晴天ということがありましたが、温暖化のせいでしょうか、この現象も少なくなったと感じています。

県歌「信濃の国」(明治33年,1900年)6番の歌詞「吾妻はやとし日本武嘆き給いし碓氷山・・・」また日本で最も古いとされる「日本書紀」(720年完成)では「日本武尊、碓氷坂に立って吾嬬者邪【アズマハヤ】(ああ、吾が妻よ、恋しい)三嘆」の記事があります。

古代史上の伝説的英雄である日本武尊の一行は、碓氷の坂道12km(めしくい坂、はね石、はね上り、ガリガリ等の地名が残る)険しく、足元も見えない、一歩も進めない濃い霧の中、突然一羽のカラス(「八咫烏」【ヤタガラス】三本足で知られている導きの神)が現れ、その飛ぶ姿と落とす「ナギ」の葉をたよりに、山をかけ、岩を登るといつしかカラスの姿は消え、頂上付近でようやく濃い霧が晴れ、振り返ると関東平野は一面の雲の海、それはかつて東国平定のとき、現在の浦賀水道(相模から上総)を渡ろうとすると、海が荒れ、海神の怒りを鎮めるため、妻の弟橘媛【オトタチバナヒメ】が日本武尊の身代わりとなり、海に身を投じると、やがて海は静かになり、舟は無事進むことができたあの想い出多い海であり、峠に立って「吾嬬者邪」と嘆いたのです。

群馬県吾妻郡嬬恋村~上田市との県境にある鳥井峠(1362m)から和美峠(970m、軽井沢72G~下仁田)までのいくつかの峠は、かつて碓氷坂と呼ばれていた歴史がありますが、関東平野を望める旧碓氷峠の見晴台(1205m)は背後には浅間山、それに続く北ア、南ア、八ヶ岳と美しい眺望が広がっています。

さて、この旧碓氷峠には昔から碓氷権現、熊野権現と呼ばれている神社がありますが、明治維新後、群馬県側は熊野神社、長野県側は熊野皇大神社と称され、その本宮は両県境にまたがり、日本武尊、伊邪那美命【イザナミノミコト】が鎮座している珍しい神社で、創立由緒記には日本武尊の歓進と伝えられています。峠を下ること2kmで、中山道69次のうち江戸から数えて20番目の軽井沢宿、更に4.5kmで沓掛宿へ、そして4.3kmで北国街道と分かれる追分宿へと中山道は続いています。

「 歌 う 」 白枝 庸介 (バス)

40年前のある日、ある人に連れられて青山のシャンソニエ「青い部屋」に。プロの幕間のお客タイムで歌を進められ、カラオケがあるとは知らず、シャンソニエなのだからと唯一歌詞を憶えていたアップテンポで愉快な曲「ジュンヌプパ」をリクエストしたところ、ゲストピアニストの上条いずみさんが『えっ、そんな曲知っているの!そのコード覚えているから私が弾いてあげる!』となり、ステージで1番を歌っていたら『私も歌う!』と戸川昌子さんが登壇して来て即興で掛け合いとなったのですが、酔いのため戸川さんが途中で歌詞が出なくなったので私がプロンプしながら3番まで歌い終えたら大喝采!それ以来 戸川さんに気に入られ、こちらも楽しくて店に通い詰めるようになりましたが、そこは戸川さんが歌手の生計と若手の育成を兼ねる店であるため歌手も幕間は接客をしており、週末は本人も遊びに来て接客しつつも何時も大酔っ払いしているのでした。

そのうちにキー(f)が同じ彼女の譜面をコピーしてもらい、骨太の訳詩が好きになった訳詩家・アン安藤さんの了解で詩をその譜面に書き写してカバンに数曲しのばせておりました。結果、ある日「青い部屋」のゲストだった槇小奈帆さんからのお誘いで新橋「アダムス」のライブを聴いた時など、他の客がひけた後にその譜面と上条さんのピアノとで槇さんの歌唱指導となったこともありました。今にして思えば、このころが唯一人生で歌を真剣に歌った一時期でありました。

ところで何故「ジュンヌプパ」を知っていたのかは、駆け出しサラリーマンの頃に上司の代役で奥様の銀巴里「金子由香里プティ・コンセール」のお供を仰せつかった時、初めて聴いたコミカルでウィットに富んだその曲想とシャンソンの幾分退廃的で幻想的な雰囲気とに興味が湧き、先ずその歌を憶えたからでした。

先日の練習時、男性4人のユニゾンで初めて他の方の歌声に耳を澄ませ自分の声を抑え気味に重ねた時、何とも言えない音の響きと心地良さを味わえました。

まだ音程が不安定で他のパートに引っ張られることもありますが、ユニゾンで経験できた感覚を大切に、他のパートに耳を澄ませつつ自分の音をしっかり重ね合わせることが出来れば、合唱の素晴らしさをより味わえるものと、今後に期待をしています。肺の病気の為に息切れしやすく長い音が苦手ですが、歌うことで肋間筋と横隔膜の動きを活発にしてより息をながく、そして症状も改善できればとも思います。

今回 軽井沢シンフォにご縁を頂き『美しい村』にも巡り合えましたが、この組曲は軽井沢人にとって素晴らしい文化財だと私も思いますし、シンフォで歌えることに大きな幸せを感じています。そして早くハーモニーの必須の音源になれるよう"あの時以来の真剣さ"で努力したいと思っています。

【編集後記】

一年ぶりのTUTTI再開となりました。しばらく休載中の真﨑さんの「遠い国の物語」を今度こそ、とお願いしていましたが、パソコン不具合のトラブル発生で、今号には間に合いませんでした。次号には手書きでも御寄稿を・・・

「新人」白枝さんからは他にも原稿を頂いていますので、次号以降、白枝連載の予定です。元祖TUTTI助っ人の山内さんはリハビリ中とのことでシンフォ復帰はまだ先のことになりそうですが、TUTTIにも復帰してくださることを祈っております。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第 39号 2022.12.22

私は ピアニストです 真﨑 隆治(バス)

シンフォに参加して最初の練習日、大変な合唱団にはいってしまったとおもった。ピアノが大音響で走り回っていたのだ。軽井沢に来て人づきあい事始めぐらいで入団した軽い気持ちがいっぺんに吹っ飛んだ。坂井先生の迫力恐るべし。それから15年ものあいだ、ピアノで、また言葉で、音楽について多くのことを教えていただいた。なかでも忘れられないのは「私は伴奏者でなく、ピアニストです」という一言だった。

これを耳にしたとき、はじめは伴奏者を見下すような台詞で正直なところいささか不快だった。しかし多くの曲をとおしておつきあいしているうちに、その言葉は差別などとは無縁のもので、自分をとても正直に見つめたところから自然に発せられてきたものだと分かってきた。「私はピアニストです」というのは「私は音楽家です」というのと同じことであり、「伴奏」という窮屈な区分のなかに自分を閉じ込めるのではなく、あるがままの自分をあるがままの思いで述べているにすぎないのだ。

別の見方からすれば、合唱の伴奏というと、その合唱団のレベルに合わせて弾いてあげるというイメージがつきまとってしまうが、自分はそうではなく、合唱団の皆と一緒に音楽を作っていく仲間なのだ。だからこそ一定のレベルで甘んじてはいけないのであり、ピアニストとして共に力を合わせて音楽の質を高めていくのが私の仕事である、という自覚なのだ。

シンフォが坂井先生とともに歩んだ時間を振り返ってみると、あのたどたどしかった合唱団が、いつしか武満徹とか三善晃などというようなことを口にする団になってしまっていた。これはなろうとして簡単になれるものではない。音楽をする以上は団をそこまで高めようというしたたかな意志がそこにあったということだ。もちろんまずは指揮者の思いや努力があった。だがそうした指揮者をも巻き込み、たとえ他からどのような反論があろうとも自分の信じる音楽を頑固に守りつづけていった坂井先生の存在あってこそのことと言えよう。

ある演奏会のプログラムで武満の「さくら」をとりあげたことがある。曲の冒頭、不協和音の集合体のような部分には、アマチュアのバスにとっては限界をこえようかという高くて長く続く音があり、これはとても無理ですと訴え出たとき、先生はニコニコしながら「音程などどうでもいいの、なにか声を出していてください」と言われた。口惜しいことにこういうとき先生は深刻な顔でなくニコニコされるのだ。それでやむなくひきむしるような声でやけ気味に歌ったが、その後あれこれ考えているうちに、そういう発想は案外武満のなかでもありだったのではと考えるようになった。こうして僕のなかで音楽の幅が少し広がった。

坂井先生のピアノで歌うシンフォは、歌う楽しさとピアノの名演奏を聴く喜びを同時に味わえるぜいたくな合唱団だった。あらためて坂井先生に感謝を捧げるとともに、天の国にあのピアノ音を響きわたらせておられる先生の今に思いを馳せている。

突然の急なお別れは私たちの深い悲しみとなりましたが、それをはるかに凌ぐ感謝を抱きながら、今も先生と共に歩むシンフォをお見守りください。坂井先生有難うございました。

坂井先生を偲んで 山内 彦太(バス)

八月一日、坂井先生の訃報に接した瞬間「何で、嘘だ、悔しい!」という言葉が私の脳裏をかすめました。本当に残念至極です。

私が坂井先生のピアノを初めてお聴きしたのは私が未だ軽井沢シンフォニックに参加する前、緑の音楽祭でシンフォが「ラシーヌ賛歌」を演奏した時です。 「何て美しい音を奏でるピアニストなんだろう!」というのが私の第一印象でした。

その後真﨑先生のお誘いもありシンフォに入団し、コロナ禍に巻き込まれるまで長年にわたり先生の素晴らしいピアノの下でコーラスを楽しませて戴きましたこと、心より感謝申し上げます。

数年前、シンフォの忘年会で先生と隣り合せの席になった折、先生のピアニスト人生について伺ったことがあります。その時、先生は赤ワインのグラスを片手に、「今の私があるのは幼い子供のころ、遠くまでピアノのレッスンに通わせてくれた母親のおかげなのです」としみじみおっしゃっておられました。その時の先生のお顔が目に浮かんでまいります。ご遺族の方々の無念さが痛いほどよくわかります。先生が今後とも天国から我々シンフォの演奏を見守って下さることを切に祈念申し上げますと共に、坂井先生のご冥福を心よりお祈りいたします。合掌

令和4年11月3日

坂井先生の思い出 安光 榮子(ソプラノ)

軽井沢シンフォニックコーラスのメンバーとして、私は坂井先生とは随分長い時間を共にさせていただきました。その中で特に記憶に残っている坂井先生のちょっとした言葉のいくつかを書かせていただきます。

一つは、15年前の軽井沢組曲「美しい村」の公演直後におっしゃられていた言葉で、「あと1曲、これで終わると思って(最後は弾いた)」というものです。14曲の組曲の楽譜が出来上がって来てから半年後の本番に向けて、合唱団の練習のため、本番当日のリハーサル、そして本番と、先生は相当な時間、ピアノを弾き続けました。本番でアンコールの合唱が終わり、もうピアノを弾く指の疲労が極限にまで達しておられたのだなと思い、先生の細い指に目をやったことを憶えています。

それから、フランス語の宗教曲の練習時に「大人の女性の声で」とアドバイスをしてくださいました。それによって発声が随分と変わりました。忘れがちにはなるのですが、お蔭でここはと思う時に意識し直すことができ感謝しています。

そして、3年前に軽井沢でシンフォニックコーラスが宮城県の合唱団と共に行った公演を聴きに行った際(当時、私は都合で一時合唱団を離れておりました)に先生にお会いした時、「お待ちしてます。」とおっしゃってくださった言葉が強く心に残っています。その後まもなく新型コロナの感染者が出始め、翌春、私は合唱団に復帰しましたが、団は練習休止を繰り返さざるを得なくなり、坂井先生のピアノ伴奏による合唱は実現しないまま先生の訃報に接することになってしまいました。何とも言いようのない無念さ、残念さを感じることになり、今もそれに変わりありません。

しかしながら、先生のピアノ伴奏での公演の際の場面や曲が頭に浮かんで来て、一人声に出して歌うこともあり、その時は言葉少ない先生のお顔を思い出したりして懐かしんでおります。先生のきれいなピアノの音色と共に多くの思い出を宝物として大事にしていきたいと思っています。

本当に長い間、お世話になり、ありがとうございました。

心より、ご冥福をお祈りいたします。

坂井先生へ

いつも、素晴らしいピアノ演奏で、私達の歌声を包んでくださり、ありがとうございました。

公民館やホールでの演奏会本番の時、ピアノを前にされた坂井先生の凛とされたお姿が思いおこされます。(ソプラノ 堂々ひろ珠)

坂井先生の突然の訃報に触れ、心を落としております。先生の弾かれるピアノは、明快で優しくエレガントでした。もうお聞きすることができないのが、残念でなりません。ご冥福をお祈り申し上げます。(アルト 伊藤綽子)

横浜の拙宅は坂井さんのご実家の近くでした。所属する六角橋教会はもっと近くで、親近感を持っていました。(久保新一)

坂井先生のピアノ伴奏にうっとりすることがしばしばでした。合唱がピアノに支えられているというよりピアノあっての合唱という気持ちになることが多かったのです。「なんでもござれ」という感じで、怖いものなしの名ピアノ伴奏者と思いました。(久保マサ子)

先生の急逝を知り驚きました。何と申し上げてよいか言葉もございません。遅ればせながら謹んでお悔やみ申し上げます。

楚々とした中に芯の強さをお持ちの先生。先生の伴奏で歌える私はシンフォニックコーラスの団員として誇りであり、幸せ者でした。もったいのうございます。

団員の岡田さん、ピアノで先生に師事されていて羨ましゅうございました。

お母様はじめ御身内の方々、気持ちを変えて一日も早くお元気をお出しになってください。(アルト 村野穏)

ピアノのレッスン 岡田 弥生(アルト)

合唱練習で坂井先生のピアノを聴くたびに、「坂井先生みたいな方にピアノを習いたいなあ」と思っていました。でも「私なんかじゃ、失礼にあたるのでは」と臆する気持ちもあって言い出せず。シンフォは練習が終わると即解散なので、坂井先生に近づくこともできず。勇気を奮って「ピアノのレッスンをお願いできますか」と申し出たのは入団から半年後のシンフォの忘年会の時。にっこり笑顔で承諾してくださいました。

私は子供の頃にピアノを習っていましたが、中学生でやめてしまい、ピアノを再開したのは50を過ぎてからでした。電子ピアノを買ったら数十曲分の楽譜がついていて、子供の頃に弾いた曲もあったので弾いてみたら、なんとなく指が覚えていてびっくり仰天、楽しくなってしまって、毎日のようにピアノを弾くようになった、のだけれど、自己流ではなくて「ちゃんと」ピアノのレッスンを受けてみたいと思いながら、そのままになっていたのでした。

初めてのピアノレッスン。びっくりでした。「ドミファソラソファミ」「レファソラシラソファ」と音階をあげていく指練習の、その、「ドミファソラソファミ」から、もうダメなのでした。

ドを押す親指も、ミを押す人差し指も、ファの中指も、ソの薬指も、ラの小指も、まったく全部、「違う」のでした。何が? 打鍵が。

ピアノというのは、鍵盤を押せば音が出ます。でも、どう押すか、は別問題なのでした。どうやら私の指はたとえば割り箸みたいなものらしいのです。

「鍵盤をしっかりと底まで押す」(たとえピアニッシモでも底まで押す)「そして力を抜く」 「ぼーん ぼうん という感じ、ね?」と先生の指が鍵盤をたたく、しっかり、そして柔らかく。指の第一関節がどうなっているか、手の平のカーブ、柔らかい手首、自由な肘と肩。

ピアノをちゃんと弾けるとは思ってはいなかったけれども、ここまでまったく、打鍵さえできていないとは。いろはのい、ドレミのドも弾けていないとは、思ってもいなかったので、目の前は真っ暗に。

その後も、習えば習うほど、練習すればするほど、自分にがっかりするばかり、という日々でしたが、それでも、坂井先生のレッスンは毎回、刺激的でした。だって、坂井先生の「ソロ」を聴けるんですから。私の、あまりにもカチンコチンの演奏を見かねて「こんなふうにね」と弾いて下さる。練習曲のツェルニーだって、先生が弾くと、「あれー こんなにいい曲だったんですか」とびっくりする。私ができない「抜く」という感じを見せようと弾いてくれる先生の手首や指は、ほんとうに柔らかくて、そして、手や指が「気持ちよさそう」

自分では弾けないくせに好きだからと買ってあった楽譜をお見せしたら「あら、この曲は知らなかったわ」と初見で弾いて下さったことも。幼い頃から「初めての楽譜集をもらうと嬉しくて、すぐに最初から最後まで弾いてしまった」そうです。

「せめて30分、練習をしなさい」と毎日のように母親から叱咤されていた子供の頃とは違って、自発的にちゃんと反復練習も続けたけれど、それでも「どうにもならない」生徒。坂井先生は「どうしてなのかしらねえ」とほんとうに不思議そうに首をかしげておられました。多少の進歩はあったものの、柔らかい声でニコニコと「どうしてできないのかしらねえ」が続き、コロナ自粛の春がやってきました。今思えば過剰反応でしたが、肩を並べての「密」なレッスンを自粛してしまい、レッスンがないとなると練習を怠り始め、微々たる進歩がどんどん退歩に戻り始め、「とても坂井先生に顔向けできない」事態となり、そのまま、ピアノのレッスンを再開しないままに、坂井先生にお目にかからないままに、先生は逝ってしまわれました。悔やんでも悔やみきれません。

合唱団の団員として先生のピアノで歌を歌えたこと、そして先生にピアノを教えていただけたこと。自分がどんなに恵まれていたか、あらためて思います。

ほんとうにありがとうございました。

伴奏者ではないピアニスト坂井和子 指揮者 寺田 和佳子

坂井先生のソロを1回だけ聴いたことがある。何の曲だったかも忘れるくらい前の記憶だけれど、すでに私の中で先生は合唱のピアニストというイメージが確立されていた時なので20年以上前のことだと思う。

いつも見せることのない気恥ずかしそうな笑顔で椅子に座った先生は、演奏の力強さとは対照的に可愛らしく魅力的だった。

さて、坂井先生との出会いはいつ?と聞かれると悩む。

私が小学生の頃、東信地域の小中学校に芸術鑑賞のゲストとして東京混声合唱団のピアニスト坂井和子の姿を見た。東京混声合唱団は当時、1日に2,3校を回るハードスケジュールで地方公演をおこなっており、佐久レーレルコールの指揮者である八尋和美先生とのコンビが名物であった。

一方、八尋先生が佐久レーレルコールの練習にピアニストとして連れてきたのが坂井先生であり、メンバーである母に連れられ練習に参加して出会ったのも同時期であった気がする。中学生の時は譜めくりのお手伝い、高校生からは合唱団のメンバーとして共に音楽を作り、ステージという空間を作り上げてきた。

私が軽井沢シンフォニックコーラスの指揮者を引き受ける条件として、坂井先生がピアニストであることを約束してもらい、坂井先生と私のシンフォがスタートした。

私が求めていたのは必要な時、何も言わなくても必要な音を出してくれる、痒い所に手が届くような相方。

演奏会のプログラムには「伴奏」ではなく「ピアノ」という表記にこだわった坂井先生だが、音としては決してでしゃばらず、合唱とのバランスを常に感じていたピアニストであった。

どんな演奏会でも、他のピアニストと歴然とした音色の違い、柔らかさがあり、指揮者としても合唱団としても誇らしく感じていた。

そんな優しい音を出す坂井先生も、私が同じ部分をしつこく練習した後には、「あまりこだわりすぎず、曲全体の雰囲気を感じさせることも必要よ」と厳しくアドバイスをくれ、あまりにも大雑把な練習をした帰りには「・・あそこの部分はしっかり音程を確認した方がよかったね」と助言をくれた。

まだまだ挑戦したい曲、完成していない曲、リベンジしたい曲があるのに・・

大賀ホールでのステージ、石巻のかなん合唱団JOYとの演奏会、借宿公民館でのあったかコンサート、それぞれの演奏に心の支えとして、音の支えとして存在してくれた坂井先生をこんなにも早く失ったことを現実として受け入れられない。未だ新しいピアニストを本気で探そうと思えない・・・合唱団のメンバーも同じ気持ちであろう。

しかし来年こそは、新型コロナウイルスに邪魔されず、思い切り歌える日々を取り戻し、エネルギー溢れる歌声を坂井先生のいる天に届けようではないか!!

軽井沢シンフォニックコーラス 永久欠番のピアニスト坂井和子先生

ありがとう ありがとう

【編集後記】半年ぶりのTUTTIが坂井和子先生の追悼号になってしまうとは。坂井先生がもういらっしゃらないという現実をあらためて思い知らされる編集作業でした。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第38号 2022.5.30

故郷の山々 安光 榮子(ソプラノ)

浅間山のお話を前回、前々回と読ませていただいたので、私も子どものころから馴染みのある山の話を書かせていただきます。私の実家は佐久市岩村田から東へ4kmほど入ったところです。実家の北側の部屋から北を臨めば、近くの小さな山の裾が重なり合った窪みに浅間山が見えます。実家の東隣が旧小学校(当時は通っていました)の校庭で、そこからはもう少し大きめに浅間山が見え、子どものころ、結構大きな噴火があった際は家族や近所の人たちが校庭に出て来て噴煙を眺めたものです。

実家からちょっと西に行けば、通称お供え山が見えます。蓼科山と手前の山が重なってお供え餅のように見えるのでそう呼ばれているのです。冬に蓼科山に雪が積もると供え餅の上のお餅だけが白く見えるのです。

さらに西に実家から2kmほどのところに中学校や長野牧場があります。その辺りからは八ヶ岳もよく見えます。南に八ヶ岳、北を見れば浅間連山が見え、ここから見える浅間山は好きな姿の一つです。スキー場のパラダを右に見て回り込んで橋の辺りから見る浅間山は近くなるのでさらに雄大ですね。

さて、今はどうか知りませんが私が中学生だったころは学校行事として八ヶ岳登山がありました。思い返すとよく登ったものだと思いますが、病弱と言われた私でも大した苦もなく登った気がします。よほどゆっくり登ったのでしょうか。コースは稲子の湯から歩き始め、途中、オーレン小屋に一泊し、二日目に尾根を歩き、横岳、赤岳まで歩いたと思われます。オーレン小屋では早朝、どんぶり一杯のお味噌汁が供されましたが私には食べ切ることができませんでした。途中の食事は家を出発する時にリュックに入れた梅のおにぎりです。15個以上はリュックに入れておくように学校から言われていた記憶があります。梅は母が漬けた佐久地方特有(?)のカリカリ梅をきざんだものです。

最後の山頂登頂では希望者だけ登り、他の人は休んで待っていました。私は病弱だと言われていたので自重してしまい、待ち組に入っていましたが、今思えば登れたなあと思っています。当時の佐久地方の子どもたちは野山を駆け回っていましたので。皆が赤岳まで登ったのか、横岳までだったのか記憶が定かでありません。引率の先生が何人かいましたが、私の後ろには国語の先生がいました。大丈夫かと声をかけられ、足の運びがより慎重になったのを今も憶えています。

浅間山やお供え山、八ヶ岳はいつも近くにあり、今も車に乗っていて、目の前に現れれば必ず見やってしまう故郷の山々です。浅間連山の私の好きなビューポイントをあと二箇所紹介します。一箇所はサンピアという、今は老人ホームになっている建物のレストランと温泉からの眺めです。以前はサンピア佐久という温泉ホテルでした。今もレストランと5階の大浴場は確か一般の人も入れるはずです。高台にあるので佐久平を一望し、その向こうに浅間連山を見ることができます。もう一箇所は佐久病院からの帰り、QBBの工場を左に見るように農道に入り、踏切を渡ったあと左折すると正面に浅間連山を遠望するのですが、ちょうど今の時期、お田植えされた田んぼを両側に見、蛙の合唱を聞きながら浅間山に向かって直進していくのが気持ちいいです。いずれにしてもよく晴れた日に限りますね。

遠い国物語(13) 真﨑 隆治(バス)

ヴォージュ山脈の北端のちょっとした隙間をぬうようにして列車はアルザス平野に入る。平野といっても、フランス側のゆるやかな起伏がのったり広がっているのとちがい、20から30キロほどのはばの平地の西側をヴォージュ山脈、東側はドイツのシュヴァルツヴァルト(黒い森)の山並みが限り、真ん中をライン川が流れている。要はライン川がアルプス山中から運びこんできた土砂の堆積でできた広い谷間の土地である。だがヴォージュの麓ぎりぎりに沿い南下する列車の左側車窓からの景色は、彼方に山の連なりを見る大きな平野と見えるが、どこか閉ざされた感がある。やがて左手はるか前方に1本の塔の先端が見えてくる。高さ142mのストラスブールのカテドラルである。これを目にした旅人は「アルザスだ!」と実感する。その理由はいずれとして、ここでは「ストラスブール」という町の呼び名に触れておきたい。

Strasbourg はフランス語の発音規則からすると「ストラスブール」であるが、アルザスの人々はストラズブールとスを濁る。アルザス方言であるかと思っていたが、どっこいパリでも駅の放送や改札など皆ズと言っている。となれば、正しい発音は「ス」であるが、日常的には「ズ」なのだろうか。東京っ子である僕は、朝日新聞を「アサシシンブン」と言い、「アサヒシンブン」と言うには特別の努力がいる。このような ことが「ス」と「ズ」にはあるのかもしれない。そもそもストラスブールはドイツ語のシュトラースブルクをフランス語化したものである。現地にきてなじんでみると、「ストラズブール」のほうが発音しやすくなるが、本稿ではお行儀良く「ストラスブール」にしておく。

ストラスブールはフランス十大都市の一つで、郊外をいれた人口は30万人余、フランス最東部の都市だ。列車が入ったホームはここでも高さ40cmほどで、線路に飛び降りてひょいひょい行きたいところだが、そんなお行儀の悪いことは誰もしないで、長いホームに二箇所ほどある階段で地下道へおりて線路の下を歩き、面倒だという顔もせずに階段をのぼり、改札口に進む。日本での印象ではフランス人はなにかとルーズで、よくいえば合理的で、安全とみればなるべく近道したがるように感じられていたが、現実にはなかなか律儀である。慣れるにしたがいこうしたことはほかにもいろいろ発見され、たとえば男女間の関係もいい加減でなく、むしろ厳格である。本当のところはその土地に行ってみないと分からない。外国人と交際するとき、風聞から得た先入観はすてて、直接素直に接することが大切である。国際紛争にしても同じであろうか。

【編集後記】伊藤さんの「浅間山」からのやまびこ、今号では安光さんの故郷の山に届きました。ありがとうございます。お待ちかね「遠い国」再開。ストラスブール、ストラズブール。次回には町に入っていくとの予告を頂いていますが、その次号、6月から練習再開になるので、発行は少し先になりそうです。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第37号 2022.4.29

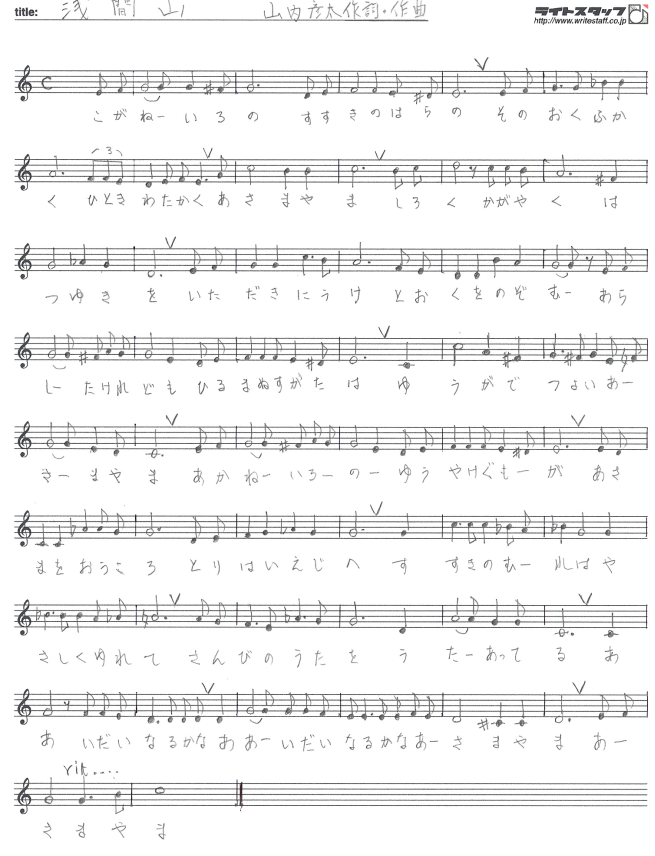

浅 間 山 山内 彦太(バス)

私自身相変わらず憂鬱な日々を過ごしておりますが、団員の皆様は如何お過ごしでしょうか?

3月21日に「まん延防止等重点措置」が解除となり、やれやれひと段落かと思いきや、県独自の感染レベルは6の「まん延」からレベル5の「厳重警戒Ⅱ」へ一段階下がっただけで、とても合唱練習が出来る環境には当分なりそうにありません。軽井沢に於ける感染者も連日10名前後発生しており、第7波に突入するのではないかと大変危惧しております。

今年の冬は例年になく寒さが厳しかったですが、3月下旬には暖かくなり枯葉に埋まった地面からアズマイチゲも昨年より一週間遅れながら開花し、愈々春の訪れかと喜ばせたのも束の間、4月に入ると同時に2回も雪が積もりビックしましたが、その直後は春を通り越して初夏のような陽気になり、天候も我々を馬鹿にしているようです。

私の性分には全く合わない蟄居のような生活で相変わらずテレビ漬けの毎日ですが、一日中ウクライナの目に余る惨状や、浮腫んだ顔の悪の権現-プーチン―の映像、小さな子供もあきれるようなロシアの理不尽な言い分等ばかり見せつけられると、腸が煮えくりかえり、ますます気が滅入ってしまいます。

そのような中、先日岡田さんから送って戴いたTUTTI第36号の伊藤さんの寄稿文「浅間山」を読みました処、確か今から丁度60年前、私の青春時代に「浅間山」と題する自作の歌を作ったことを思い出しました。楽譜はすでに何処かへ行ってしまいましたので、暇にまかせて記憶を辿りながら再生を試みました。歌詞は下記の通りです。

黄金色のススキの原の

その奥深く一際高く浅間山

白く輝く初雪を

頂にうけ遠くを望む

嵐猛れども怯まぬ姿は

優雅で強い浅間山

茜色の夕焼雲が

浅間を覆うころ鳥は家路へ

ススキの群れは優しく揺れて

賛美の歌を唄ってる

ああ、偉大なるかな

ああ、偉大なるかな

浅間山、浅間山!

伊藤さんは御代田町のベーカリー・カフェ「ココラで」付近から見る浅間山の景色がお好きだと書かれております。私も同感ですが、上記の詞は昭和37年11月に友愛山荘と言うユースホステルを訪れた折、矢ケ崎踏切(当時、信越本線で碓氷峠最後26番目のトンネルを出て軽井沢駅に向かう所にありました)を渡って矢ケ崎山方向に登って行った場所で作ったものです。今まで一度も公にしたことのない「浅間山」と言う自作の歌です。旋律はどういう訳か覚えていましたので急に楽譜を再生してみようと思いました。これは正にコロナで蟄居生活を強いられたが故の産物です。伊藤さんの寄稿文の題名が「浅間山」であった事が引き金になったのも事実です。

再生した楽譜を添付しますので興味を持たれた方は歌ってみて下さい。途中で短調の響きを取り入れたりしましたが、若き日の豊かな?感情の表れだと自負しております。

最後に「自分で作った詞やメロディーは半世紀以上過ぎた後までも覚えていられるものだなー」と感心しております。認知症になる前に楽譜を再生できたことはコロナ様のお陰と複雑な気分です。

令和4年(コロナ3年) 灌仏会

【編集後記】 先月号の伊藤さんの「浅間山」が引き金となって60年前!!の歌が甦ったとは、なんと幸せな連鎖でしょう。22歳の山内さんの心に沸き上がった言葉とメロディー、練習再開のあかつきには皆で歌ってみたいですね?

以下はお詫びです。先月号の3頁目冒頭、伊藤さんの「浅間山」の文中、「数年前からスキーを初めていて」は、「始めていて」の間違いでした。掲載前に気が付かなくて申し訳ありません。編集者時代も校正ミスの常習犯でありまして、実は以前、山内さんの原稿のタイトル「暇人の愚作」を「愚策」としてしまいました(TUTTI23号 2020.12.17発行)いまさらですが、あらためてお詫びいたします。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第36号 2022.3.28

飛び出たものは 大林 義博(テノール)

「…何かが足元から急に飛び出して…そこにはタマゴがあって…すぐに来て見て…」と別荘の庭の草刈作業をしていたM氏の非常に驚いた声が携帯電話にあったのは二十年前の夏のことでした。

飛び出したのは、たぶん卵を抱いていたキジの雌で、M氏の肩掛け式草刈り機の高速で回転する鋸歯の円盤が直前に来るまで、じっと我慢していたであろうこと、またM氏は東京生まれの東京育ち、会社を退き軽井沢に移り住んでまだ五年目。初めての出来事でさぞビックリしただろうなどと想像しながら現地に向かいました。

思ったとおりそれはキジの巣で卵が十個産んでありました。カラマツの木が点在する洋芝の庭は、帰化植物のカモガヤ(牧草のオーチャードグラス)やギシギシなどが混在した草丈30㎝内外でその草は想像していた通り巣の所まで刈られていました。

「もう少しで羽根まで切ってしまうところ…飛び出した鳥はキジだと分かったけど何しろ突然だったから…。」興奮からようやく落ち着いてきたM氏の報告。

私も数回キジの巣に出合いました。いずれも足元から親鳥が飛び出し、卵は十個前後でした。やはり「焼け野の雉子、夜の鶴」の諺通りです。親鳥がヒヨコを連れているとき、傷付いた動作で横倒しになって羽根をバタバタとさせて敵の目を引くことは、砂地で子育て中の「ヨタカ」でも経験しました。

暖かい日が数日続いたと思ったら、今日は朝から雪降り、四月も直近になって、キジも朝早くから縄張り宣言か、遠くから鳴く声が聞こえています。

浅 間 山 伊藤 綽子 (アルト)

皆さんは“浅間山”を眺める時、何処から眺めるのがお好きですか?

私の一番好きなビユーポイントは、佐久まで出かけて軽井沢に帰る時、御代田の小田井北の信号を右折すると、両手を広げた浅間山が見えます。この姿が気に入り、軽井沢に家を持つきっかけになりました。

二番目は黒斑山から見る浅間山です。車坂峠に車を止め、トーミの頭から北へ、外輪山の尾根伝いに黒斑山へのコースから見た浅間山は大きく、頂上から裾野は美しいシルエットです。また、トーミの頭から蛇骨岳までの外輪山の内側斜面はかなりの角度があります。黒斑山への2回目の登山の時、下りで大きい石に躓き、右手首を複雑骨折してしまい、千曲病院で手術を受けました。残念ですが、以後登っておりません。

三番目はスーパーのツルヤの向かいにある中央歯科医院のガラス張りの診察室から見る浅間山です。岩崎医師は「浅間山に惚れ込んで、診察室から見えるように医院をつくりました。最近は家が建て込んできたし、新幹線のレールガードが見えて残念です」と言っておられました。歯の治療は少々気後れする私を、雄大な浅間山が和ましてくれます。

今から約50年余り前、やっと職場になれた頃に友人から「ワンゲル部で“秋の浅間山ハイキング”があるので、参加しませんか」というお誘いを受けました。その数年前からスキーを初めていて、オフのスポーツにと思い参加させて頂くことにしました。残念なことに当時の記録が全く残っておらず、“裾野の落葉松がとても美しかった”というかすかな記憶だけがずっとありました。40年後、軽井沢に住むようになってから、思い出の場所に行ってみました。天狗温泉に車を止め、火山館を経て湯の平を歩いて「確かに、この景色はあの時の…」と思いました。黄色の落葉松もそのままでした。

我家は中軽井沢からR146沿いの東に少し入った所にあり、小浅間山は近いので度々行きました。“浅間山の小さな瘤”のような存在で、気軽に登れます。森林限界を越えて石や岩ばかりの山道になって間もなくピークがあります。何時だったか、何羽もの“ノスリ”が悠々と飛んでいるのを見かけました。

我家の周囲は落葉松の林で、その間に家が点在しています。夏場は落葉松の枝や葉に邪魔されていた浅間山が、冬場だけはよく見えます。いつもより少し早く起きた朝、山に目を向けると、雪を被って“ピンク”に染まった浅間山が見えました。着替えを済ませて再度見てみると、もう朝日を浴びた浅間山に変わっていました。

軽井沢に家を持った翌年の9月1日に浅間山から中程度の噴火がありました。直ぐに来軽することができず、9月22日になって数日滞在しました。ベランダの手摺りや庭の木々の葉に灰が積っていました。火山灰を手に取ると、とても細かい粒子で、その外側にトゲトゲをまとっているような初めての手触りです。しかも粘着性で、簡単には拭えない性質のようでした。危険な活火山の麓で暮らしていることを、常に心に留めて置かなければならないと感じています。

【編集後記】春の訪れとともに、軽井沢の自然満喫の2篇をお届けできて、幸せいっぱいです。♪かるい~ざわ♪の歌を、みんなで歌える時が一日も早く来ますように(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第35号 2022.2.27

相変わらずの愚作 山内 彦太(バス)

突然変なことをお尋ねしますが、皆さんは「何だか知らないけどムシャクシャして面白くない」と思われたことはありませんか? 「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」式のもので、袈裟は何一つ憎まれる筋合いのものではないのに、憎まれるとは袈裟にとってはいい迷惑です。 何かわからないけど面白くない、では何かとは一体何なのでしょうか? コロナウイルスなのでしょうか? だとするとウイルスはこう言うでしょう。 「俺たちはお前ら人間よりもズーと前からこの世に存在しているのだから、今更何を言うのか! 同族のコロナだって一生懸命に生きようとして変異株を創り出す努力をしているのだから、お前ら人間がもっと先を見越してそれに打ち勝つだけのワクチンなり経口薬の開発をしないから悪いんじゃないか!」 悔しいけどぐうの音も出ません。

でも私たち人類はかれこれ2年以上の貴重な歳月をコロナ騒ぎで失ってしまった感がします。人間では凡そ考えもしなかった事をコロナウイルスはいとも簡単にこの世の中の常識を覆したのです。その為我々は大変窮屈で不便な生活を強いられ我慢に我慢を重ねているのです。

皆さんはどうか分かりませんが、私はこの現状に最早ギブアップ寸前です。つまり厭世家(ペシミスト)になりつつあるのです。こういう時は何をするのも厭で本を読む気にもなれず、物を書く気にもなれず、楽譜を見て歌の練習をする気にもなれず、ただただ無駄な時が過ぎていくのを多少の罪悪感を持ちつつ無気力に肯定しているのです。私はどちらかと言うと生来楽天家(オプティミスト)で子供の頃は家族からしょっちゅう「極楽とんぼ」と言われたものです。それが何故悲観的な事ばかりを考えるようになったのか自問自答したところ、結論は「私にはこれと言った仕事がない」からです。

2020年6月10日発行のTUTTI第17号で載せました「心訓7則」の第1則「世の中で一番楽しく立派な事は一生涯を貫く仕事を持つと云う事です」 第3則「世の中で一番淋しい事は仕事のない事です」。 心訓7則に謳われているように、仕事が人生の生き甲斐なのです。7年前に完全リタイアして以来、生業としての仕事はなくなりましたがコロナウイルスが蔓延する前は行動範囲に何の制限もなく自由闊達に動き回っていましたので、悲観的且つ否定的なことを考える暇などなかったのです。処がこの2年数ヶ月は束縛された生活を余儀なくされ、無闇矢鱈と暇な時間が増えつまらぬ事を考えるようになりました。 決められた仕事がある訳でもないし、一人で熱中できる趣味(絵描き、書道、彫刻、陶芸の類)がある訳でもないので、野菜作りが出来ない半年間は特にボーっとして自分自身が「何もできないダメな役立たずの人間」に見えてきてペシミスト的感覚を持つ人間に陥ってしまうのです。

皆さんもこの長引くコロナ禍の下、決して愉快でルンルン気分ではないところにこのような暗い非生産的な文章を読まれて、なお一層気分を害されたのではないかと案じております。反面愚痴っぽく言いたい放題述べさせて戴いた私は、心の奥にあった蟠りが解けスッキリしてきました。これも偏に皆さんのお陰と感謝申し上げます。

皆さんのお陰と言えば私は生まれてこの方両親をはじめ本当に多くの方々にお世話になり、また多大なご迷惑をおかけしてまいりました。そこで、人生最後の時くらいは他人の世話にならず且つご迷惑をかけないようにしたいものです。それには長患いをせず、ピンピンコロリと彼の世に旅立つのが理想でしょう。 そのためには佐久市市原にある成田山薬師寺の参道に鎮座まします「ぴんころ地蔵尊」に足繫くお参りに行き、伴野酒造の「純米ぴんころ酒」を飲み、つまみに和泉屋菓子店の「ぴんころ地蔵サブレ」を食べることが必要でしょうか。こんなことで目的が叶うのでしたら万々歳です。そして最後の最後は一切他人の世話にならず自分で棺桶に入りお世話になった方々にお礼を申し上げ、自ら棺桶の蓋を閉めるというのは如何でしょうか?

ハングル事始め③(隣の国のお話) 岡田 弥生(アルト)

外国語の習得は、どちらかと言えば得意な方だと自認していますが、決定的に不得意なのが「聞き取り」です。私の耳は、カタカナでしか音を認識できないのです。聞き取れない音は、発音も真似できませんから、「発音」も致命的です。

どこの言葉であれ、いわゆるネイティブな発音は、私には、目標圏外とあきらめています。

もっとも、日本語初心者のカタコトの日本語でも、日本語話者の私たちは理解できるのですから、発音が悪くても通じてしまうのが言語の偉大なところです。カタカナレベルの英語でも旅行中のサバイバルには問題なし。ロシア語会話ももちろんカタカナ爆発でしたが、仕事に問題はありませんでした。だからもうしょうがない、発音はご勘弁、とほとんどあきらめて、ハングルもカタカナレベルでお勉強をしています。

日本語の母音はアイウエオの5つですが、ハングルでは8つ以上あります。

ハングルでは、アとイは1つですが、日本語のオに聞こえる母音は2つあります。ひとつは、「アの口の形でオを発音する感じ」と説明されるので、私の耳にはアと聞こえることもあり、オと聞こえることもあります。ウも2つあり、これも聞き分けが難しい。2種類並べて発音されれば、違いが分かる、ような気もしますが、1種類だけ発音されると、どちらなのか弁別できません。

「やっぱりダメだなあ」とがっかりしていたところ、ハングルで「ありがと!」は「コマウォ」と言いますが、「テンキュ」とも言うことを知りました。テンキュは、thank you のこと。日本語では「サンキュー」 日本語がサと表記するところ、ハングルではテと表記する。

英単語の中のaの発音には3種類あり(はっきりしたア、弱いア、エ)、thankのthaは「ア」より「エ」に近い音です。

「セーター」sweaterは「スウェト」と表記されます。スウェトのトは「アの口の形でオと発音する感じのオ」 なのでスウェタにも聞こえます。Sweaterのterは、弱いアの音です。

どうやら、お隣の国の人たちは、母音の数が多い分だけ、英語の聞き取り能力も優れているようです。「だから私がアイウエオでしか聞き取りができないのは、しょうがないことだ」と開き直りたくなりますが、そんなことはありませんね。シンフォでフランス語の歌を歌うとき、真﨑さんが発音指導してくださるように、耳のいい方はどこの国にもいて、みんなが母語の発音に縛られているわけではありません。

犬の散歩をしながら、初級講座を永遠ループで聞いていると、すこーしずつ、オとオの違い、ウとウの違いがわかる、ような、気がしてきます。オとオをちゃんと発音できないと、「コーヒー(コッピ)」と言ったつもりが「鼻血(コッピ)」になったりします。コーヒーの「コッピ」のコは、「アの口の形でオを言う感じ」のオ、鼻血の「コッピ」のコは、「口をつきだしてオ」なのです。もちろん、実際の現場で「コッピください」と言えば、「鼻血」と聞こえたとしてもコーヒーをもらえると思いますけれど。

(coffeeがなぜコッピなのか。それは、外来語Fに対応する文字がハングルにはないからで、Fにはpにあたる文字を使う、と決まっているからだそうです)

【編集後記】 2月に真﨑さんとお話したとき、「遠い国物語」は、いよいよストラスブールの町の広場の話になる、という予告をお聞きしたのですが、なかなか気力集中力が戻られないということで、2月号は休載となりました。今号も、TUTTI救援者の山内さんが助けてくださいました。皆々様、3月号への御寄稿、よろしくお願いいたします<(_ _)> (岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第34号 2022.1.15

遠い国物語(12)アルザス語 真 﨑 隆 治(バス)

アルザス語はゲルマン民族の一方言であるから、フランス語とは全く関係なく、ドイツ語にやや近いと言える。それでも標準ドイツ語とはだいぶ違いがあり、やはりアルザス語というしかない。たとえば英語のI am にあたるアルザス語は イック ベンであり、ドイツ語は イッヒ ビン、フランス語は ジュ スイ である。もう一例、「おはよう」のフランス語はボン ジュール、ドイツ語はグーテン モールゲン、アルザス語がギュエタ モーリアといった具合だ。

アルザス語は完全に話し言葉で、もともと文字はなく、文法もない。初めてストラスブールに行った1975年、アルザス語で書かれた本は多く出版されていたが、それらの文字は発音をローマ字にあてはめて書いたいわば万葉仮名的アルザス語綴りで、正規の綴りとか標準の綴りといったものではない。江戸時代の軽井沢在住の村人の言葉を考えてみよう。文法も辞書も文字もなしで暮らしていたはずだ。1984年に訪れたときには、ごく薄い「文法要領」程度のものや、辞書とはいえない基本単語集らしきものを目にしたが、それもごく短命で消えてしまった。1990年頃にはアルザス語そのものが消滅してしまったからである。

その理由は3つほど考えられる。第一にアルザスを異国間で奪い合うといった状況が考えられなくなったこと。第二に母国語は家庭で両親が話すのを聞いて幼児が覚えていくものだが、交通の発達で両親がアルザスの人同士ではない場合が多くなり、そうなると家庭内言語はアルザス語でなくなる。そしてもう一つ、最大の理由はアルザス語のような極めて狭い地域でしか通用しない言語では現代の国際社会で生きていけないからである。そこでアルザスの人々はフランス語を母国語とするようになった。

1975年のアルザスの街角にはアルザス語の話し声がそこここに陽気にあふれていた。また、アルザスの友人たちはアルザス語とフランス語をちゃんぽんに話していた。ちゃんぽんというのは、あるところまでフランス語で話していたのが突然アルザス語になったり、その逆のことが日常的におこる、ということである。まったく異なる二つの言語を違和感なしに切り替えて話している不思議さは、単一言語の国で育った日本人には理解出来ない現象だった。

どうしてそのようにちゃんぽんに話すのかと尋ねたところ、フランス語で話しているとして、途中でアルザス語のほうがよりよく表現できる言葉にぶつかると、そこから自然にアルザス語で話が続けられるのだという。そこには異言語に切り替えたという意識がまったくないそうだ。

一つの国の言語には他の言語に翻訳不能な言葉がある。言葉の意味は語れるとしても、その言葉に固有の息づかいとか雰囲気とか、意味をこえて漂う命を伝えることはできない。「古池や蛙飛びこむ水の音」は翻訳不能であり、意訳しかできない。

文化は言葉によって創りだされる。言葉は人々に生きる力を与える。アルザス語はアルザスの人々の生きる糧として1600年余も続いてきた。アルザスは歴史のなかで、ドイツとフランスの国籍に何度となく変更され、その都度敵性言語の使用を禁止されてきた。しかしアルザス語を話すことでその難をまぬがれたのである。

言語によって与えられた生きる力は、危機を乗り越える逞しさも付与してくれる。

18世紀末、アルザスがフランス国籍であったとき、パリで革命がおこり、国王ルイ16世は妻のマリー・アントワネットと共に処刑された。また人民の自由を縛りつけるものとしてローマカトリック教会は否定され、攻撃の的になった。ストラスブールには大きなカテドラル(司教座のあるカトリック教会)があった。これについてはいずれ稿を改めて触れるが、フランスを代表するすばらしいカテドラルの一つである。ストラスブールに乗り込んできた革命家たちは、このカテドラルを反人民の象徴として破壊しようとした。あわやという時のある朝、カテドラルの高い塔にブリキ作りの巨大な帽子がかぶされていた。その帽子は革命家たちがかぶっているフリジア帽だった。だからこのカテドラルは革命家であるというのだ。革命家である教会を革命家たちは破壊できなくなった。

不当なものに打ち勝つ言葉の力をイギリスではユーモアといい、フランスではエスプリという。アルザス人が発揮したエスプリの例をもう一つ挙げておこう。

第二次世界大戦でアルザスはナチスドイツに占領された。フランスでは上で述べた18世紀の革命を記念する7月14日(独立記念日=パリ祭)にすべての町で赤・白・青のフランス国旗が飾られる。ナチス支配下では勿論禁止だ。ストラスブールとて例外ではない。しかしストラスブールの市民は考えた。7月14日の朝、すべての家の窓に赤と白と青のシーツが干されていた。

アルザスに最後に行った1995年には、通りでアルザス語の声は一つも聞こえなくなっていた。1600年以上にもわたりこの土地の人々が用い、困難のなかでも自分たちの独自性を保つ力を与えてきてくれた言語である。それが僕の目の前でわずか50年で消滅してしまうとは!

いまはフランス語で生きる21世紀のアルザスの人々がフランス語を自家薬籠中の言語とし、しかもアルザス語をばねとした新鮮なフランス語を駆使して、新たな歴史を切り開いていくだろうと信じている。

TUTTI シネマチャンネル③ 投稿 グルモン

不定期でオススメ映画紹介をしておりますグルモンです。

感染警戒レベルが5に上がり、また映画に行きにくい雰囲気になっていますが近場であまり人が来ないかもしれない映画館での作品をピックアップしてご紹介します。

中には、まだ私も観ていない作品もありますので、ご一緒にいかがですか?

<上田映劇> http://www.uedaeigeki.com/

上田市にある小劇場。シートが古くて硬いのが難点。快適に過ごすためにはクッションなど快適鑑賞グッズを持ち込んで鑑賞してください!!

『空 白』 http://www.uedaeigeki.com/now-showing/10160/

1月8日から1月28日まで

𠮷田恵輔 監督

スーパーで万引きしようとした少女が、店長に見つかりそのまま店から逃走した。追いかける店長から逃げる途中で、少女は車に轢かれ亡くなってしまうところから物語が始まります。少女が突然飛び出した際、運転していた女性と追い詰めた店長、そして父親の3人の人生が同時に進行する複雑でありながら、心理描写がとても見逃せない映画です。

店長はメディアやお客の偏見・思い込み・勝手な倫理を押し付けられます。ワイドショーや面白半分の報道が人々の心理や行動を操る社会をそのまま映し出しています。

一方、娘の死から父親は今まで見ることがなかった、いや気にも留めなかった娘の一面を知ることになります。父親はいじめがあったとして怒りの矛先を学校へ向け、同時に店長にも様々な疑いを向け執拗なまでに追い詰めます。家族だから全部理解しているのだろうか?大人の事情・タイミングで子供の言葉を遮っていないか?と多くの人が自分自身に問いたくなる作品です。

『香川1区』 http://www.uedaeigeki.com/coming/10415/

1月29日〜

大島新 監督

“問われたのは、一人ひとりの民主主義”

10月31日 衆院選の香川1区でのドブ板選挙と自民党の強さの理由がわかります。

衆議院議員・小川淳也氏の初出馬からの17年間を追った『なぜ君は総理大臣になれないのか』の続編と位置付けの作品としてお楽しみください。

『ボストン市庁舎』 http://www.uedaeigeki.com/coming/9619/ 約4時間半

1月15日から1月28日まで

1月22日(13時から19時)には上田市長を迎えトークイベントがあり、私も観に行きます。「ボストン市庁舎」から「市民のための市役所とは?」 是非ご一緒に!!

【編集後記】 残念ながら町の警戒レベルが5に上がり、シンフォの練習も再び自粛となってしまいました。

練習再開までの間、TUTTIもできるだけ毎月お届けしたいと思います。

ミニミニハングル講座 「寒~い」は、「ちゅぷた~」 「ちゅお~」 と言います。

寒さが続きますが、みなさま、どうぞご無事で。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第33号 2021.10.20

遠い国物語(11)アルザス魂 真﨑 隆治(バス)

どの国にも歴史がある。アルザスは国ではなく一地方にすぎない。しかしそこにも複雑な歴史があった。紀元前70年頃にローマ帝国がアルザス地方を侵略し、そこのある町を「白銀の都」と名づけて拠点にした。今のストラスブールである。それ以来2000年ものあいだヨーロッパのほぼ中心に位置するアルザスは激動の波にもまれ続けることになった。その変遷を語るのは本文の使命ではない。ここでは近世からの流れをごくかいつまんで紹介するにとどめる。

狭いながらも肥沃な土地であり交通の要所でもあったアルザスを、権力者たちが自国の領土に加えようとするのは当然であろう。そこに地理的特徴をあわせてみると、アルザスはライン川とヴォージュ山脈にはさまれた土地である。大河も山脈も国境線をひきやすい地形だ。その西側にフランス、東側にドイツという大国が育ちつつあった。となればアルザスはすでにして両国の争奪戦の巷となる運命にあったといえる。

ローマ撤退後、アルザスはやがてドイツに変貌していくほうの国に属していた。そこを17世紀にフランスが占領してライン川を国境とし、アルザスはフランスのものになった。18世紀の後半、ドイツになる直前であったプロシャがフランスに勝利し、アルザスはヴォージュ山脈を境にドイツとなった。19世紀はじめの第一次世界大戦でドイツが敗北し、ライン川が国境になった。第二次世界大戦でヒトラーのドイツがアルザスを占領。国境はいうまでもなくヴォージュ山脈になる。それも束の間に大戦終了とともに国境はライン川に戻り、アルザスはフランスとなって今日にいたっている。

このようにドイツからフランス、フランスからドイツ、またフランス、ドイツ、フランスと目まぐるしく同じ土地の国名が変わったところはそうあるものではない。住人はどちらの国になっても同じ人間である。さらに厄介なのは、国が変わるたびに支配者の国の言葉を強制されたことである。そうしたなかでアルザスの人々は鍛えられ、自分自身の一貫性を守り抜いてきた。そこからアルザス魂とでもいえるものが育ってくる。自分たちはドイツ人でもフランス人でもなく、アルザス人なのだという強固な自意識である。それはどこから生まれたのかといえば、言葉からである。

ローマが占拠していた時代、4世紀頃にゲルマン大移動という歴史的な民族移動がおこり、ローマ人を駆逐した。アルザスにはその一支族であるアレマン族の一部がとどまり、彼らの用いていた言葉がアルザスの言語、すなわちアルザス語になった。それはどのような言語であり、今日に至るまでどのような道筋をたどりアルザスの人々の魂を作りあげていったのであろうか。

ハングル事始め(隣の国のお話)② 岡田 弥生(アルト)

NHKの語学講座で「アンニョンハシムニカ(こんにちは)-ハングル講座-」が始まったのは1984年のことだそうです。この講座名を「朝鮮語講座」にするか「韓国語講座」にするか揉めに揉めた結果、「ハングル講座」となったそうです。日本の占領時代の問題、「朝鮮」を名乗る国、「韓」を名乗る国に分断された現実などから、「朝鮮語」としても「韓国語」としても、双方から反対されるため、本来は文字を示す「ハングル」を講座の名前にしたのだそうです。そのような事情がある言語名ですが、私が今、学んでいるのは韓国の映画やドラマ、音楽なので、言語名を言う時は、「韓国語」と表すことにします。

さて、「ハングル」というのは、あの○や|の組み合わせの文字のこと。한글と書きます。今から500年ほど前に、世宗大王(セジョンデーワン)が学者たちに命じて創らせた文字です。書き言葉が漢文しかなかったので、庶民の大半は読み書きが出来なかった。そんな庶民を哀れんだ王様が、誰もが書いたり読んだりできる文字を創らせたのだそうです。

母音10 子音14の組み合わせで成立する表音文字なので、ローマ字で自分の名前を書くみたいに、ハングルで書くことは、誰にでも簡単にできますが、読むとなると、発音規則があれこれあって、簡単ではありませんし、活用があれこれあるので辞書を引くことも容易ではありません。だから、柔軟さを失いつつある前期高齢者の脳みそでは、読み書きのハードルは、けっこう、高いです。

というわけで地道な学習を回避し、ドラマや映画に没入したわけですが、しばらくすると「音」と字幕がつながってくるようになり、初級の教科書の内容が理解できるようになり、日本語との共通点がたくさんあるなと感じています。

☆「マシッタ!」 は、「美味しい~」 という時に使いますが、

「美味しいね」なら「マシンネ」 「ね」と「ネ」は、まったく同じですネ。

「美味しいですね」なら「マシンネヨ」 「美味しそう」なら「マシケッタ」

☆ 「ナルシガ チョアソ キブンギ チョッタ」(天気がいいので、気分がいい)

ナルシ(天気)ガ(が)チョア(いい)ソ(ので) キブン(気分)ギ(が)チョッタ(いい)

どうです? 語順通りに逐語訳できます。キブンは漢字語の気分なので訳も不要。

☆「サランヘ」(愛してる) 英語でlove と言ったら「愛」であって、愛してると言いたければI love you と主語・目的語が必須ですが、韓国語では日本語と同様、ワタシもアナタも言わずに、サランヘ。

☆ 初対面や年上の人には、丁寧な言葉遣いをする。「言う」と「おっしゃる」、「食べる」と「召し上がる」みたいに言葉そのものが違うこともあれば、「行く」「行かれる」みたいに活用の変化になることもあります。(上記の「マシンネ」よりも「マシンネヨ」が丁寧で、「ヨ」というのが、「です」「ます」にあたります)

最後に、ことわざをひとつ。 「シージャギ パニダ」(始まりが半分だ)

「やろうと思った時、すでに事の半分かたは達成したようなものだ」ということわざだそうです。なんとも明るい捉え方で、気に入っています。もちろん、その半分は、ずーっとずーっと半分のままなのですが、それでも。

(参考図書:茨木のり子著『ハングルへの旅』(朝日文庫)素晴らしい本なので、未読の方は、ぜひ!)

【編集後記】合唱練習自粛の間、ムキになって毎月のようにTUTTIを発行してきました。勝手に毎月出して、「原稿ください~」と呼びかけ続けて、お騒がせいたしました。

10月末から練習再開、まだまだ様子見の段階ですが、顔を合わせ、声を合わせることができるようになるので、TUTTIの発行回数もゆるやかにしようと思います。もちろん、「遠い国物語」の連載もありますから、年内には次号を、と思っています。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI第32号 2021.9.20

面白くも何ともない話-だから何なのよ! 山内 彦太(バス)

Tutti31号を送って下さった時、弥生さんが「只今手持ち原稿ゼロ!」と切実に遠吠えされているのが我が家まで届きましたので、「毎晩吠えられたのではかなわない」と思い机に向かっております。 今まで何回か投稿しましたが、その殆どが何となくくだらない愚作・駄作ばかりでしたので、今回、少しはアカデミックなものにしようと、少々ですが残っている老化著しい脳みそにカツを入れ書くことにしました。 題名からしてアカデミックと言っても大したことはなく、ここ10年に亙る軽井沢の夏の気温のお話です。

皆さんは今年の夏は例年に比べて暑かったとお思いでしょうか、それとも涼しかったと思われますか? 私は9年前の2012年から今日に至るまで毎日の最高気温と最低気温を記録しております。 2011年以前冬は寒く夏は涼しいというイメージが残っていた感じがしますが、2012年以降冬の厳寒日が減り、夏は30℃を超す日が珍しくなくなってきた感じがいたします。 冬はダイヤモンドダストを見ることが殆ど無くなり、夏にはミンミンゼミが我が物顔で鳴くようになりました。 Tutti32号が発行されるのは9月中旬でしょうから、今年の夏は過去9年の中でどんなだったかをご紹介しようと思います。 何となくアカデミックな響きがしませんか? 「夏は暑いもの、小学校低学年の宿題でもあるまいし日々の気温なんかどうでもいいじゃん!」と思われる方々には全くくだらない投稿かも知れませんが、お付き合いいただければこの上なく幸甚に存じます。

別表は9年前の2012年、6年前の2015年、3年前の2018年及び今年2021年の7月と8月各日の最高・最低気温の一覧表です。 各年7月の平均最高気温ですが、9年前は25.5℃、6年前は25.8℃、3年前は27.3℃で今年は25.1℃でした。 8月の平均最高気温は9年前は27.8℃、6年前は25.2℃、3年前は27.3℃で今年の8月は25.5℃でした。 また、30℃を超えた日数を見ると、9年前の7月は7日、8月は3日で6年前7月は7日、8月は同じく7日、3年前7月は9日、8月は7日でしたが、今年の7月はわずか1日、8月も1日と30℃を超したのはこの夏は2日しかありませんでした。 更に最低気温が20℃を超した日は9年前7月は3日、8月は2日、6年前7月は4日、8月は1日で3年前7月は3日、8月は4日でしたが、今年の7月はゼロ、8月は4日でした。

各年の平均最低気温を見ると、7月は9年前は17.1℃、6年前16.9℃、3年前17.9℃、今年は16.6℃で一番低かったですが、8月は9年前17.2℃、6年前17.3℃、3年前17.3℃でしたが、今年の8月の平均最低気温は18.0℃と一番高いものとなりました。 7~8月で最低気温が一桁になったのは3年前の8月17・18両日の8.4℃と翌19日の8.9℃の3日しかありませんでした。 こうしてデータから見た今年の夏は従来よりも比較的涼しかったと言えそうです。

一昨年、昨年はどうであったかと言いますと2019年7月の平均最高気温は22.7℃

最低気温は16.4℃、8月の最高気温は26.8℃、最低気温は18.9℃でした。 昨年は7月の最高が22.9℃、最低は16.5℃で8月の最高は28.6℃と、ここ10年間で一番高い平均最高気温を記録しました。 7月で30℃を超えた日数は一昨年は1日、昨年はゼロでしたが8月では一昨年の5日に対し、昨年は倍の10日もありました。 また、7月に最低気温が20.0℃を超えたのは一昨年・昨年共にゼロでしたが、8月では一昨年が9日、昨年が5日ありました。 数字ばかり見せつけられて「もういい加減にしろ!」とおっしゃる方がおられるかもしれませんが、ここまで辛抱強く読んで下さった方々のためにおまけのデータをどうぞ。

因みにここ10年間で最も気温の高かった日は2013年8月11日の33.5℃で、7~8月で最も最高気温が低かったのは2019年7月11日の15.8℃でした。 7~8月で最低気温が一番高かったのは2013年8月30日、2014年8月5日及び今年8月10日で共に21.2℃でした。 最も最低気温の低かったのは前述の通り、2018年8月17・18両日の8.4℃でした。

こんなに細かく数字を見たのは退職後初めで非常に草臥れました。 コロナの蔓延がなければまずこのような原稿は世に現れなかったことでしょう。 気温や数字に全く関心のない方々にはどうでも良い事を長々と述べ、申し訳ございませんでした。 乞うご容赦!

しつこいですが、冬の数字も面白いと思いますのでまたの機会に如何でしょうか?

(しつこい数字マニアのDOM)

ハングル事始め(隣の国のお話) ① 岡田 弥生(アルト)

ここ1年ほど、私は毎日、韓国ドラマや韓国映画を観ています。運転中のBGMも韓国語の歌で、犬の散歩のお供は、ラジオのハングル講座。ネットで取り寄せるのも韓国関係の書籍ばかり。寝ても覚めても、ハングル・ハングル・ハングル。

とても正気の沙汰とは言えません。

ことの発端は、去年の7月に、韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』と『タクシー運転手』、韓国ドラマ『愛の不時着』を観てしまったことでした。「ありえない~~」とのけぞってしまうようなハチャメチャなお話に大笑いしたり大泣きしたり。

映画ならともかく、ドラマとなると、全16話などあたりまえです。『愛の不時着』はあまりにも楽しかったので、続けて2回も観てしまいました。お恥ずかしい限りです。

ところで、そうやって韓国ドラマを見ていた時に、ふと、そこで使われている韓国語が、まったくもってして一言も、なんにもわからない、ということに気が付いたのです。

英語やフランス語の映画だって字幕なしでは手も足も出ませんが、それでも、時々は知っている単語が耳に入ったりします。しかし、韓国語は、びっくりするくらい「聞いたことがない」言葉だったのです。

おそらく、去年の7月に私が知っていた韓国語は、「アニハセヨ」(こんにちは)と「カムサムニダ」(ありがとう)「サランヘ」(愛してる)くらいだったと思います。

「この言葉を知りたい!」という気持ちが、めらめらと噴出してきました。本屋に飛んでいき、初級文法の本と、NHKラジオ講座のテキストを買ってきました。辞書も買いました。一刻も早く、あの編み物記号みたいな文字を読めるようになり、辞書をひけるようになりたい、と燃え上がりました。

もちろん、数日で挫折しました。

記憶力の低下は認識していましたが、忍耐力も読解力もなにもかもモヤモヤ。脳内に霧がかかるのを実感し、語学習得の正面突破は無理だ、とあきらめました。

そこで方向転換。とにかくドラマを見続ける。字幕を読みながらセリフをシャワーのように浴びる。「これは覚えたい」というセリフがあったら、一時停止。字幕を日本語から韓国語に変えて、そのハングルを写しとる。(私が視聴しているNetflixというネット配信サービスでは、最近の作品に限りますが、字幕を切り替えることができるのです。)

また、ドラマの中で聞こえてきた歌が気に入れば、ネットで歌詞検索します。すると、親切な人がいるもので、ハングルの歌詞にカナルビをふり、翻訳もつけてくれているのです。歌のお気に入りのフレーズを覚えたら、一緒に歌います。

秋も深まるころ、積み上げてあったNHKの初級テキストを開いてみると、すこーしだけ、頭に入るようになっていました。一つか二つの新しい知識を入れてドラマに戻ると、さっき仕入れたばかりのフレーズが聞こえてくるのです。「やったー。さっきのフレーズだ」と嬉しくなり、お勉強の意欲も高まります。

ところで韓国語の入門書を開くと、韓国語には漢字語と固有語がある、とありました。

そう言えば、字幕に「努力」とある時に、「とりょ」と聞こえたり、「記憶」とある時に「きおけ」と聞こえることがあったことを思い出しました。 「アニハセヨ」の「アニ」は「安寧」(アンニョン) 「カムサムニダ」の「カムサ」は「感謝」(カムサ)であることも知りました。中国大陸から朝鮮半島そして日本列島へとつながる悠久の時に感動(カムドン)!

【編集後記】遠吠えに応えて原稿を送って下さった山内さん、いつもありがとうございます。数字の記録は雄弁です。暑さ寒さの記憶のなんといい加減なことか。冬の数字も楽しみにしております。

山内さんから「遠吠えばかりしてないで、自分でも穴を掘れ」とご指導いただきましたので、「遠い国物語」の穴埋めに、「隣の国のお話」を書いてみました。好きなことにハマると脇目も振らずに突進し、「好きなんだ」「楽しいんだ」と触れて回る性質なので、皆様の困惑も顧みず、稚拙なハングル講座を開陳することに。

皆様からの原稿が足らない月に、不定期連載の予定です。ハングル講座を読まされるのがおイヤでしたら、ふるって原稿をお寄せくださいますようお願いいたします(^_^)/(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI第31号 2021.8.30

我 家 の 来 訪 者 た ち 伊 藤 綽 子 (アルト)

軽井沢に移り住んで木工好きの夫が最初に作った物は、ベランダの手摺りに取り付けた東屋風の“餌場”でした。

“餌場”には冬場の11月から5月まで、色々な鳥がやってきます。小鳥たちの餌は“ひまわり”の種で、シーズン中3kg入りの袋を何回か購入します。最初にやって来るのは“シジュウカラ”“ゴジュウカラ”“ヤマガラ”“コガラ”“ヒガラ”で、少し遅れて“カワラヒワ”“イカル”“シメ”等がそれぞれ数羽でやってきます。飛来する鳥たちには時差がありますが、私の餌遣りが遅れると争奪戦に…。そうなると大きな鳥が優勢ですが、小さい鳥は数も多く、負けてはいません。

シジュウカラの仲間は、毎朝お気に入りの枝に止まって、餌が置かれるのを待っています。時々コガラが「まだ…?」とばかりに餌場の縁に止まり、首を傾げ、私を急かせます。いつも、1つついばんでは枝に戻って種を取り出して食べ、また次の1つを…という作法で、とても“行儀”が良いんです。後から仲間でやって来るカワラヒワ・イカル・シメは、ワイワイ騒ぎながら、餌場の中で種を出し、殻などをあちこち食べちらかして去って行きます。

また、餌場には動物もやってきます。リスは辺りを警戒しながら小走りで現れます。尻尾をほんわりと背中にくっつけて、器用に種を出して急いで食べ続け、満腹になるとまた小走りで帰ります。…とっても可愛い。リスが帰った後、鳥たちのためにそっと餌を足しておきます。

猿は4~5頭の家族で、ベランダの手摺りをゆっくり歩いて現れます。母親の胸には大体“赤ちゃん”が抱かれています。町の“動物パトロール”が功を奏したのか、以前ほど見かけなくなりました。

夫は、フクロウ等の大きい鳥用1つ、小鳥用の“巣箱”もいくつか作りました。大きい巣箱には鳥が一度も入らないうちに“ムササビ”が住みつきました。初めは私達を警戒していたようでしたが、程なく“我が物顔”で暮らすようになり、よく出入り口に顔を乗せて、気持ちよさそうに“うたた寝”をしています。ムササビの特徴は肌色の鼻先で、ちょっと締まらない感じ。ハンサムとは言い難い! むしろブス? いや、いや、可愛いのです。

小さい巣箱には、向きが悪いのか、高さが悪いのか、中々定住しませんでしたが、その中で“楓”に取り付けた巣箱には、毎年シジュウカラやコガラが産卵・抱卵し、ヒナがかえると親鳥が餌を運んで子育てをしていました。今年もいつもの“番”でしょうか、抱卵を始めていました。忘れもしません。夫が庭から家の中に戻ってきて「さっき、シジュウカラが“ギイー!”“ギイー!”とけたたましく騒いでいるので巣箱を見ると、楓の木の上の方から“青大将”が1匹下りてきて巣箱に入りそうだったので、木の棒で追い払ったんだけど…」と言うのです。それから30分程して巣箱を見ると、出入り口から青大将が首の先10cm位を出して外を眺ていました。夫は「蛇に場所を覚えられたから、小鳥たちはもうあの巣を利用しないかも知れないね」と言いました。胸がしめつけられるような気持ちでした。

それから10日程過ぎた日の午後、我家から20m程離れた道の真ん中に、青大将の死骸がありました。ほんの少し前にバイクにでも轢かれたのでしょうか…。長い体に大きな傷はなく、口から胃が飛び出していました。夫は「大きさ、色合い(暗緑色)から、先日のものではないか…」と言っていました。

数年前から姿は確認はしていましたが、今年“キビタキ”がメンバーに加わりました。ある日の朝5時頃、2Fの北側の部屋からの“コン!コンコンコンコン…”という聞きなれない音で目が覚めました。最初は何の音か分かりませんでした。見に行くとキビタキが楽しそうに窓ガラスに向かってホバリングしながら嘴で突いているのです。キビタキは大きさが14cm程、頭頂は真っ黒、目の上に鮮やかな黄色のライン、羽根は上部が黒で肩の一部に白があり、胸から尻尾にかけて橙黄色から黄色、白色と何ともキリッとしたイケ面の鳥です。来軽当初植えた夏椿(シャラノキ)が大分大きくなって、部屋の近くまで枝を張るようになり、その枝がキビタキのお気に入りのようです。しかし、1Fのベランダの餌場には顔を出しません。

このキビタキは、他にも妙な“癖”があります。我家の車のドアミラーに興味があるのか、鏡そのものにかは分かりませんが、ドアミラーの肩に止まり、全く動かず“ジー”としています。するとホバリングをしながら身体をドアミラーに当て、“我が場所!”とばかりにマーキングをし、更に大きく高い声で啼き続けます。その後、ドアの窓とミラーの間を小刻みに行き来します。我家ではキビタキ可愛いさに、ドアミラーを閉じないで、そのマーキングを拭き取っています。

数日後、夫が「キビタキが番の相手を見つけた」と言うのです。私は雌を見かけたことがないので図鑑で確認すると、淡褐色の地味な姿で、これがあの派手なキビタキのお相手…? 夫は更に「番でいかにも“楽し気”に、雄が雌に近づいては離れ、近づいては離れ、小刻みに羽ばたきを繰り返していると、雌は気があるのか無いのか、少々素っ気ない態度で、付かず離れず飛び回っていた」との事。そう言えば、ドアのマーキングも心なしか減ってきたような気がします。“ヒナ”を育てるまで頑張って欲しいと思うこの頃です。

3ヶ月経って、やっと

前橋さんを偲ぶ原稿を送れました 堂々 ひろ珠(ソプラノ)

前橋ゆかりさん、

一緒に歌って、楽しかったね。

コロナ禍2回目のゴールデンウィークも過ぎ、又もや増えつつある新規コロナ感染者数に、鬱々としていた頃の、5月16日夜。

前橋ゆかりさん、あなたが大賀ホールにてクモ膜下出血で倒れられ、そして、きわめて重篤な状態であると。

シンフォ通信より、メンバー全員に連絡がありました。

追って、19日に亡くなられたとの悲しい知らせが…。

あまりにも突然でした。

シンフォに入団した時期がほぼ同じで、共にソプラノでした。

「実は私はアルトなのよ。ソプラノの人数が増えたら、アルトに移るね。」

私「え〜!そうなの〜?」

暫くして「ゆくゆくは、新しい合唱団を作りたいの。その時は、堂々さん、一緒にやってくれる?」

私「え〜!そうなの〜?」

実際には、前橋さんの新しい合唱団「チェンバークワイアー」の立ち上げのタイミングと私の都合が合わず、初年度の参加は見送りと言う事になりましたが。

後から参加する時用にと、渡されていた楽譜は、そのままになってしまいましたね。

2019年12月20日(金)まさちゃん家での「クリスマスの歌」訪問が最後の共演になりました。

その後の、全世界を巻き込んだ新型コロナ感染の影響で、シンフォの練習も中止が続き、会えなくなったまま、逝ってしまわれました。

いずれ、感染状況が落ち着いたら、シンフォの練習も再開です。

その時は前橋さん、そちらで、私達の悪戦苦闘ぶりを見守っていて下さいね。

【編集後記】 伊藤さんのお宅のキビタキのカップルは無事、ヒナ誕生までこぎつけたのでしょうか? 夏から秋にかけての観察記もぜひ! 次の原稿が待ち遠しいです。

前橋さんと一緒に歌を歌ったのは、まさちゃん家のクリスマスが最後だったんですね。翌年の「緑の音楽祭」では、御自分の合唱団で指揮をされていた姿を憶えています。もう、3ヶ月。

「遠い国物語」は、来月までお待ち下さい。鬼の編集者みたいに真﨑宅玄関先で原稿のあがりをお待ちするわけにもいかず、ましてやカンヅメにしてしまうわけにもいかず(^_^;) 真﨑先生の意欲の充実を、切に願っております。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI第30号 2021.7.20

「モモンガ」にさらわれる 大林 義博(テノール)

昭和20年代生まれの私共子どもの遊び場は野外、裏山や野原がほとんどで、雪の上はもちろん、落葉の上でのソリすべり、「クサボケ」や「スグリ」「スモモ」などを青い実のうちから取ってかじったものです。

子どもたち大勢の遊びは、家に帰るのが遅くなるのは当たり前で、親からは「暗くなるまで外で遊んでいると『モモンガ』にさらわれる」と言われたものです。子ども心に「モモンガ」は人間を連れて行ってしまう得体の知れない怖いものになりました。後年、都市部の同世代にこのことを話すと、村の鎮守の森にモモンガがいて親から同じように言われたということです。

モモンガとムササビ、「鼯鼠」と同じ漢字を書きますが、本州で目にできるのは「ムササビ」で、その活動が夕方からのせいか今まで目にしたのは6回で、小鳥の巣箱の穴を大きくして顔を出していたこと、キツツキの巣穴を利用して眠っていたところ、台風により巣穴の部分から折れた木の下でミイラ化したもの、サイハイラン(采配蘭)を見に行ったらミズキの根元に小さな穴があり、ネズミかなと突いていたら、頭上に茶色のタオルのようなものがかぶさってきて、一瞬の出来事にこちらも相手もびっくり。地上2m位のところに枝の朽ちた穴があり、ムササビが何の音かと出てきたようです。その後何事もなかったように顔を出してぼんやりしていました。

モモンガとムササビ、「鼯鼠」と同じ漢字を書きますが、本州で目にできるのは「ムササビ」で、その活動が夕方からのせいか今まで目にしたのは6回で、小鳥の巣箱の穴を大きくして顔を出していたこと、キツツキの巣穴を利用して眠っていたところ、台風により巣穴の部分から折れた木の下でミイラ化したもの、サイハイラン(采配蘭)を見に行ったらミズキの根元に小さな穴があり、ネズミかなと突いていたら、頭上に茶色のタオルのようなものがかぶさってきて、一瞬の出来事にこちらも相手もびっくり。地上2m位のところに枝の朽ちた穴があり、ムササビが何の音かと出てきたようです。その後何事もなかったように顔を出してぼんやりしていました。

サルに追いかけられ木に登って逃げる姿や、電線の上での昼寝?など、全て昼間。夜に滑空する姿はまだ見たことがありません。

「采配を振る」の言葉のように、武将が配下を指揮するのに使った道具「采配」に花全体がそっくりなので采配蘭の名が、花のない時期でも根元から大きなササのような葉が目立ちます。また、ザイフリボク(采振り木)も花の形から同じような名前がついています。

遠い国物語(10)「アルザス」 真﨑 隆治(バス)

ヴォージュ山脈北端、山の一瞬の切れ目のような狭い隙間をすり抜けて列車は新たな平野に突入する。これはいままでの緑のカーペットを広げたようなものではない。谷間に形成された細長い平野だ。谷には全長1230kmのライン川が流れている。川はスイスアルプス山中に発し、2000m以上もの標高差を激流となって駆け下り、スイスの国境の都市バーゼルを過ぎるあたりで平地に出る。激流は大量な山の土を運びこみ、平地を肥沃な平野に変える。

平地に出た流れはここから一変して幅広く深い流れになる。これからこの話の中心になるストラスブールあたりからだと、およそ700km ほど離れている河口までの標高差がわずか50mしかない。日本の河川の常識では考えられないスケールで、途中に名勝ローレライの急流をはさみながらも、全体としてゆったりと流れていく。ということは、陸上輸送を荷馬車に頼るしかなかった時代には、舟による水上輸送ほど能率的なものはなく、ヨーロッパのほぼ中央を流れ、アルプスの北麓から北海まで大型船舶の航行を可能とする水量があったこの川の両岸には、繁栄した都市が点在することになった。とくにストラスブールは陸上の道路も、山の地形などから主要な街道がここに集まっていたので、一層経済の中心地となり、それゆえに文化の中心地となった。ちなみにストラスブールは直訳すれば「道の町」という意味である。

谷の西側の山脈はヴォージュ山脈であり、東側のはシュヴァルツヴァルト(黒い森)という。多くの樹木が針葉樹であるために遠目には黒く見えるからだ。現在ライン川の西岸がフランス、東岸はドイツである。フランス側の東西50km、南北200kmほどの細長い地帯を「アルザス」という。アルザス地方は南北の中央あたりで2つの県に分かれている。北が「ライン下流県」、県庁はストラスブール。南は「ライン上流県」、県庁はコルマール。全体としてはストラスブールがアルザスの首都である。

世の中、なにもかもが「良い」というわけにはいかない。アルザスに豊かな土地をもたらしたライン川は他方では洪水で人々を悩ませた。ライン川沿岸の主要都市の多くは川から少し離れて建設されている。またストラスブール市では、郊外に大きな貯水施設を建設して洪水に備えている。しかし、下流域のドイツ西部の町や、ベルギーの町がこの7月14-15日に洪水に襲われ壊滅的打撃を受けたのは目新しい話だ。町を流れるさほど大きくない支流の増水をライン川が吸収できなかったからである。

また、アルザスの土地の豊かさはライン川を挟んで並ぶ大国による争奪戦の戦塵に覆われる歴史を残している。

さあ、みなさん 寺田 和佳子

さあ、9月ごろから歌いませんか?

今から、9月に声出すためのトレーニング始めましょう。

これは、みなさんへお誘いの便りです。

私自身、正直にお話すると、この1年半の歌のない生活・音楽のない生活に慣れすぎて当たり前のように感じています。

今まで月に3回、金曜の夜2時間を練習に充てていたのが不思議なくらい。

以前、議員の仕事でどんなに疲れていても、合唱団の練習は休めず泣きそうになって行っていた事がありました。心も体もスレスレで、帰って寝たいと思った時もです。

結局そんなこともできず行ってみると、私の諸事情など知らんぷりの皆さんがいて、頼み事やお誘い、時には元気いっぱいになるお裾分け、何気ない会話と、諸事情お構いなしの鈍感ぶりは、私を冷静にさせるだけでなく、一人で泣かせてもくれないお節介な暖かさがありました。これがまた、何ともシンフォらしい!

2時間一緒にいたら、諸事情をすっかり忘れられるときているから、やめられない。

みなさんとの練習は、私にとって百薬の長だとわかりました。

いつもなら、ちょっと行動を起こせば、アートな心を忘れた自分を奮い立たせてくれる演奏会にも行かれるのに、今はまだコロナの禍中で心揺さぶられる演奏には出会えていません。

美術・演劇・建築・読書・映画など一通りやってみて、最後が音楽であり、歌うことです。

ワクチンを打っても安心できないのが現実ですが、やっと声を出す段階になってきたのではないでしょうか?

オリンピックで感染が増えないとわかったならば、ぜひ練習をスタートさせましょう。

久しぶりに、みなさんと会って声を合わせたい。

これが心からの叫びです。

【編集後記】お待たせしました、「遠い国物語」ついに再開です! ちょうど1年ぶりの掲載となりました。アルザス、ヴォーシュ山脈、シュヴァルツヴァルト。単語を並べただけで旅心が動くようです。一方、われわれの身近な森の中にはムササビや采配蘭や采振り木が。近くにあっても、知らないことばかりです。発声練習かねて歌いながら、9月の再会をめざしましょう。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI第29号 2021.6.20

酒のない人生から酒浸しの人生 山内 彦太(バス)

私が28歳から65歳になるまでは(米国に駐在してから軽井沢に移住してくる迄の間)周りの人たちは私の事を「酒豪」とか「えらく酒の強い奴」と思っていたようです。

しかし、私が初めて酒を口にしたのは大学4年になってからです。当時としては遅咲きの部類でした。高校3年の修学旅行中に隠れて飲んでいた輩もおり、大学生になってからはコンパや合宿などでは必ずと言って良いほどビールで乾杯をしていました。私は飲めませんでしたから、当時はウーロン茶などと言う洒落たものはなかったのでいつも水で乾杯に唱和しておりました。

処が大学4年の春、尾道・徳島・宇部へ演奏旅行に行った時、宇部の旅館で打ち上げの際、隣に座っておられた指揮者兼高等学校の音楽教師から「今回の演奏旅行は大変良かった。サー飲め!」とグラスにビールを並々と注がれてしまいました。私は「先生、私はアルコールは全くダメです」と断りました処、「俺の注いだ酒が飲めないというのか!」と啖呵をきられてしまい、ついに一口ビールを口にしたのが私と酒との濃厚接触のはじまりでした。この先生のあだ名は「おかちゅう」(苗字と名前の頭文字を組み合わせたもの)で決して「アルチュウ」ではございません。

何故私が大学4年までアルコールを口にしなかったのかと申しますと、親父が酒飲みで毎晩帰りが遅くお袋が嘆いていたのを目の当たりに見ており、「俺は絶対、飲んべーにはならない」と心の中で誓っていたからです。

しかし、その誓いも一杯のビールによって無惨にも打ち砕かれました。冷静に考えると爺様は火鉢に寄りかかり盃をもって息を絶えたとの伝えがあるほどの酒好きでしたし、親父も同じようなもの、その息子である私が飲めないはずはなかったのです。

学校を卒業して社会人となってからは飲む機会が矢鱈増え、特にT県K市にある工場に出張した折など、会議の後は盛大なお酒盛りが待ち受けていました。 100%日本酒の世界でしたから初めの内はお付き合いするのが相当苦痛でした。しかし酒好きの家系に生まれたおかげで無難に乗り越え酒との濃厚接触パートⅡいよいよクライマックスに突入です。

1969年9月中旬に突如ニューヨーク転勤を命ぜられ希望・期待など全くなくただ不安のみ抱え、生まれて初めての異国に旅立ちました。実は私は海外に出ることが厭でいやでたまらなかったのですが、入社後2年経った頃からしつこくやれ香港だ、ニューヨークだ、オランダ等と転勤命令があり、ことごとく断って来ましたがついに断りきれず、仕方なくこの会社を辞めてしまいました。

次の会社では管理部門でしたので海外転勤はないだろうと安心していたのですが、こともあろうにニューヨークの子会社の財務状況が芳しくなくなり私にお鉢が回ってきたのです。長男が誕生して6ヶ月、単身赴任は本当に嫌でしたがここでまた会社を辞めるわけにもいかないので、渋々受諾した次第です。

米国は酒が飲める年齢は21歳からで私のような華奢で眼鏡をかけ白のワイシャツに紺系のネクタイをした典型的な日本人は若くと言うよりガキのように思われ、初めて行くホテルのバーや街の飲み屋へではスンナリとは酒が飲めませんので、常にパスポートを持参して「私は疾うに21歳を越していますよ」と証明書付きで飲んでいました。

赴任直後にはメジャー・リーグのプレーオフが佳境に入り、今までお荷物とされてきた地元のニューヨーク・メッツがワールド・シリーズにまで駒を進め何とワールド・チャンピオンになりました。その時ニューヨーク市内に撒かれた紙吹雪の量は第二次世界大戦で米国が勝利した時より多かったと言われるくらい熱狂的なニューヨークを目の当たりにしました。連日飲めや飲めやの大騒ぎで私の酒量(赴任後はアメリカで売っている日本酒は防腐剤がかなり入っているため不味いので「郷に入っては郷に従え」でウイスキーへ鞍替えしておりました)も見る見るうちに増え、しかも見ず知らずの所でのチョンガー生活、月月火水木金金の忙しい日々を癒してくれたのは、ウイスキーの水割りを呑みながら野球、アメリカンフットボール、アイスホッケー、バスケットボールの4大スポーツ番組のテレビ観戦でした。これらスポーツのおかげで現地人の友達もでき、苦手としていた英語も何とかなるようになってきました。翌年の1月にはアメリカ最大のイベンツである「スーパーボール」でこれまたフットボール界のお荷物的存在であった地元のニューヨーク・ジェッツが優勝し、メッツ・ジェッツの2大奇跡と言われました。3月末には家族が到着するので、今まで台所にためておいた6か月分のウイスキーの空瓶を処分したのですが十数本ありました。

段々仕事の方も落ちつき会社も軌道に乗ってきたので日月火水木金金となり、赴任後2年を経過した頃には日月火水木金土と世間並みの暮らしになり、それと共に夏の終わりから冬場の週末は会社の仲間と我が家で昼間から水割りを呑みながらフットボールのテレビ観戦に一喜一憂していました。

その頃からガロン瓶に入ったウイスキーがお隣の州、ニュージャージー州で売っていることを知り、会社の会計士がニュージャージーに住んでいたので毎月1本の割で買って来てもらいました。変な話ですが、当時ニューヨーク州ではミニチュア瓶の酒は売っていましたがガロン瓶の酒は販売禁止となっており、一方ニュージャージー州ではガロン瓶はオーケーでしたがミニ瓶は認められていませんでした。

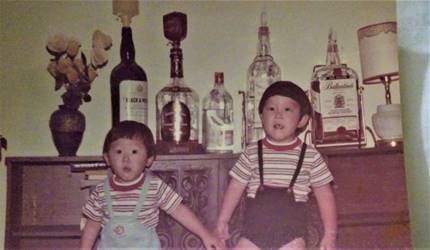

ガロン瓶は760ミリリットルの普通サイズの瓶5本分の量が入ります。仲間と一緒とは言え毎月1ガロンのウイスキーを飲んでいたとは我ながら驚いています。休肝日など新聞屋じゃないので全くゼロ、駐在中は一日たりとも飲まなかった日はございませんでした。シーバスリーガル、ヴァレンタイン、ブラック&ホワイト、ホワイトラベル等々の大瓶がズラリと並んだ前で息子たちが写った写真があります。半世紀ほど前の事ですので、子供達も「エライ飲んべー親父だなー」とは思っていなかった事と信じます。

日本に帰国の際には大小約120個の引っ越し荷物がありましたが、その内3カートンは飲み干した12本の空ガロン瓶でした。税関申告書に「ウイスキーの空瓶3カートン」と記載しましたら、検査のため開けられた5カートンの内2カートンが空瓶カートンでした。 税関職員も本当に空瓶なのか疑ったのでしょう。空瓶を3カートンも引っ越し荷物に入れて帰国する海外駐在員も前代未聞のことだったかも知れません。

帰国後空瓶は私の飲み友達数人に配り、1本は会社近くの行きつけの飲み屋にその仲間と共同でサントリーのだるま5本を購入しボトルキープしておりました。家に残したのはシーバス、ジョニ黒、ブラック&ホワイト等5本でしたが、焼酎が世の中の飲んべー仲間の主流となり、ウイスキーはマイナーに落ち込み、結局は邪魔になるので4本は廃棄処分しました。 シーバスリーガルのみは残し、ここ軽井沢の地までもって来ておりました。しかし、7年前に安置していた母屋の取り壊しと同時についに思い出深いシーバスリーガルの空瓶も哀れ粗大ごみと一緒に消え失せてしまいました。

65歳になって軽井沢に移住し8年程東京まで通勤しておりましたが、横浜にいた時とは打って変わって通勤時間が長く会社帰りに飲む機会が激減、その上軽井沢では車の運転が必須なので飲みたくても飲めない状況下、私の酒量は微々たるものとなりました。しかし今でも夜運転する必要のない時は、ご先祖さまに背かぬよう毎晩極適量ではありますが晩酌を欠かしてはおりません。コロナ禍の下、ステイ・ホームで出かけることがめっきり減りました。益々晩酌には好条件です。午後からこの駄文を書き始めそろそろ疲れてきました。夕食の時間も近くなりましたので今晩も晩酌でこの疲れを解消したいと思います。駄文はガロン瓶ウイスキーの事が中心になってしまいました。今夜の晩酌は私の好みであるシーバスリーガルの水割りといきましょう、但しガロン瓶ではなく1リットル瓶です。

明日の健康のために乾杯❣

令和3年(コロナ2年) 老年酒愛好者(DOM)記

【編集後記】

「原稿お願いしまーす」という悲鳴に、またまた山内さんが応えてくださいました。読んでいるだけでほろ酔い気分、下戸の私も浮かれて踊りたくなるような。

合唱団の練習再開まで、今しばらくの辛抱でしょうか。皆様のステイ・ホームがゴキゲンな時間でありますようにお祈りしております。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第28号 2021.5.27

名 前 伊 藤 綽 子(アルト)

私の名前についてのエピソードを書いてみたいと思います。

本当か嘘か…。私がやっと歩けるようになった頃、舌が回らないことを叔父が面白がって「名前は何て言うの?」と聞くと、私は“ひろこ”と発音できなかったのか、知らなかったのか、「わかんない…」「わかんない…」と答えたそうです。それがきっかけで、自分のことを“カナ”と言うようになったと聞きました。それから、私の父、母、二人の姉から、祖父や祖母から、近所の人達からも“カナ”とか“カナちゃん”と呼ばれるようになりました。

小学校に入る少し前に、父から本当は“ひろこ”という名前であることと、“綽子”という漢字を教えてもらいました。近所の同級生の子は“綽子”という字を初めて見て“カナコ”と読むのだと思ったそうです。中学の数学の先生は、いつも“サオコ”と呼んでいました。私は逆らわず「木偏」ではなく「糸偏」なんだけどなあ~と思いながら授業を受けていました。

今まで74年生きて来て、同じ字を使った方に出会ったことがありません。

因みに漢和辞典によると、

<綽> 読み = シャク

意味 = ゆったりとしたさま・ゆとりをあけているさま

綽名(シャクメイ) … あだ名のこと

綽約(シャクヤク) … ゆったりとしてしとやかなさま

綽綽(シャクシャク)… ゆったりとこせつかないさま

※ 国語辞典より : 余裕綽々 … おちつきはらったさま

父は“正”という名前です。あまりに平凡な名前なので、子供には凝った名前にしたかったのでしょうか…?

母は“つね”と言い、大正4年生まれです。明治に多かった“ひらがな二文字”から、“子”、“江”や“枝”がついた名前が増えて行った頃です。

母は若い頃から、祖父が主宰する“栗川会”という俳句の会に参加し、作句を楽しんでいました。60歳頃“木の芽”、80歳を過ぎて“夏のばら”という句集を自費出版しましたが、83歳で亡くなるまで書いた膨大な数の短冊には“都根”と書かれていました。“つね”という古めかしい名前に対する母のレジスタンスを感じます。

軽井沢に移り住んで数年後、シンフォニックコーラスに参加させて頂きました。入団して程なく、新入部員の私の名前の入った名簿を頂きました。その中で、やはり目についたのは、珍しい名前のお二人です。

小林祚(むら)子さん

<祚> 読み = ソ

由来 = 初代の人が切り開いて、後世に伝えた国の福運・

祖先から伝わる王朝の君主の位

意味 = さいわい・天がさずける幸福

祚胤(ソイン) … 長く子孫まで幸福を授かること

村野 穏(なごむ)さん

<穏> 読み = オン

意味 = おだやか・やすらか・落ち着いている

穏和(オンワ) … 言葉がおだやかで荒々しくない

穏便(オンビン) … 物事を行うのに無理がなくおだやか

穏健(オンケン) … 性格がおだやかでしっかりしている

お二人のご両親の“思い入れ”が想像されます。

軽井沢での出会いの素晴らしさ 北村宗太(テノール)

今から9年前、僕は縁あって西軽井沢の御代田町に終の棲家を得ました。

借宿の「万咲」での真﨑先生との出会いが、僕の音楽の原点となったことは前回の文章「55年ぶりの神さま」に書いた通りです。

シンフォ入団の当初、僕の適当な唄は、リズム、メロディーとも不合格だったと思います。実は今でも、「君は適当に聴いたそれらを真似して唄うが、間違いだらけ!」と言われるのですから(笑) しかし、指揮の寺田先生、団員の方々(特にテノールの北澤さん、大林さん)が、それとは気付かせない優しさで指導して下さり、少しずつ団の一員として加えて頂きました。

合唱の喜びとは、ソプラノ、アルト、テノールがベースの底支えによって美しくハモる、そしてそれを楽しむところにある事も徐々に理解出来ました。

入団して間もなく、思いがけず東北の大震災の被災地・石巻への演奏旅行に同行しました。大きなイベントでしたので事前の特訓も授かりました。現地の被災現場にショックを受けましたが、貴重な体験でした。なによりも驚かされたのは、「かなん」のメンバーの女性たちが元気で、力強くハーモニーを奏でておられたこと、そして大勢の聴衆が会場の演奏を楽しまれ、笑顔で帰途につかれた姿でした。訪れた我々が逆に励まされた、そこには多くの「学び」がありました。

この後、練習は一層楽しく、嬉しく、それが僕の苦しかった過去、虚無の中で悶々とした世界から、新天地での喜びに満ちた日々への転回点となりました。

その後、軽井沢国際交流協会(IAK)、図書館友の会、軽井沢文化協会へと交流の輪を求める一方、音楽面でも旧モトテカ・コーヒー店や御代田町のカフェ「ならの木」等におけるオープン・マイクで飛び入り独唱する喜び、拍手される喜びにひたるうちに、音楽仲間も一気に増え、歌唱のジャンルもカントリー&ウェスタン、シャンソン、J-POP、演歌、JAZZ、イタリア歌曲、讃美歌にまで広がりました。

聴き手としては、カントリー小屋の森下昇さんのウェスタンから、えこーる御代田のホール、大賀ホール、佐久交流館、上田のサントミューゼ等で生の演奏に接する機会を得ました。

こうした日々の中で、軽井沢は、僕に数々の奇跡の出会いを演出してくれました。

そのエピソードを一つ。

IAKの集会がISAKで開かれた日、部屋の片隅に、メンバーから離れてポツンと座る婦人がいました。何気ない話をして、その時はそれだけで別れましたが、その後時々ご一緒する機会があり、ある時、「私の主人が久しぶりに病院の仕事がなく、軽井沢に来るので、西軽井沢駅前でお食事は?」と誘われ、喜んで出向きました。彼が医師であることは承知だったので、「僕の別れた妻の弟が、やはり実家を継ぐため、日本医大にいて」と話すと、彼は「実は僕も日本医大ですよ!」「ああ、そうでしたか。僕の元義弟は日医大でテニス部のキャプテンを」「ええ? あの谷内先輩? 西宮市夙川の? 僕は一年下で、谷内先輩から次の年のキャプテンを指名された」「えぇ えぇ 本当?!」

その瞬間、医師のご夫妻と僕は、店中に響き渡る大声を発しました。その後、より親しくなれたのも、奇跡の当然の帰結でした。

神戸出身の僕が、数人の同郷出身者との出会いも重なり、交流の輪は今や、大輪の如しです。(もちろん、多くの失敗の交流も、僕のせいでありましたが、反省し、同じ愚を犯さないよう心がけます)

今年の3月に僕は「自分は神様に見守られて生きている」と実感し、同じ出身大学の神学部先輩の稲垣牧師の転会式を軽井沢追分協会でとりおこなっていただき、18歳の時、世田谷区上北沢の松沢教会で受洗してから実に55年ぶりに、自然の中で、敬虔な謙虚を得る港にかえって来られた事に感謝していますし、今は、そんな僕に、このコロナ禍の中、思わぬプレゼントが与えられました。50代のパートナーに出会ったのです。元妻と離婚して33年後の「信じられない!! 74歳の恋なんて」

これらの僕にとっての奇跡は、借宿での真﨑先生との遭遇に端を発した事を思い返し、なかなかお会いできない真﨑先生への感謝と、少し身体が弱っておられるのではと危惧しつつ、神様のお恵みが真﨑先生及びシンフォの皆様にありますようにと祈りつつ。

再会の時を楽しみにいたします。

【編集後記】 TUTTI原稿募集の悲鳴にお応え下さった伊藤さん、北村さん、ありがとうございました。伊藤さんのお話、お勉強になりました! パソコンを使うようになってから辞書とはすっかりご無沙汰。漢和辞典、久しぶりに開いてみようかな、と心が動きました。

毎月半ばには、TUTTI配信で皆様に一斉メールをしていますが、今月は、前橋ゆかりさんの悲しいお知らせをすることになってしまいました。明るく、活動的で、忙しくて。TUTTIの原稿をお願いした時、「平に、平に、ご勘弁!」という返信メールをいただきました。まるで走りながら書いていたみたいに。まだまだずっと、軽井沢で走り続けていただきたかった。ほんとうに、かなしいです。残念です。

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第27号 2021.4.17

ビーフステーキ・野菜サラダ・スルメ・チューインガム

山内 彦太(バス)

ビーフステーキ・野菜サラダ・スルメ・チューインガム……変なとりあわせですが別に料理の講習をするのではなく、音楽へこれらを結びつけようとしているのです。

数多い曲の中で、ビーフステーキの様に油っこく、重厚な感じのするものがあります。例えば、ベートーヴェンの第9交響曲、ブラームスの第1交響曲、チャイコフスキーの悲愴交響曲、ベルリオーズの幻想交響曲などがあげられるでしょう。(無論、個人個人によって油っこく感じるとか、或いはあっさり感じるかは違いますので、以下に挙げる例は、単に私自身がその様に思うのだとお考え下さい。)

これら重くどっしりとした曲は、いつどこで聴いても楽しいという訳のものではなく音楽に飢えている時や、ゆったりとした気持の時、或いは情熱的な時に聴くことによってその真価がわかるのではないかと思います。丁度、空腹の時に血もしたたりおちんばかりのビーフステーキを食べる如く。

それに対し野菜サラダというのはビーフステーキと違いよほどの満腹でない限り食べられるものです。つまり、いつどこで聴いても楽しめる曲、又軽く口ずさめるメロディーをもっている曲などが私のいう野菜サラダ的音楽なのです。ヨハン=シュトラウスのワルツ曲やショパンのピアノ曲、その他各種の序曲などが例としてあげられるでしょう。ベートーヴェンの田園交響曲やモーツァルトの第40交響曲などは盛りのよいハムでも入った野菜サラダの様な感じが致します。

ビーフステーキを食べましてもたいてい野菜サラダがついているのと同様、内外オーケストラの演奏会をみましても、その殆どが野菜サラダの代表者たる序曲又はそれに類するものと、ビーフステーキの代表者たる重厚な交響曲がプログラムに組まれております。これからしましても、食べ物に対する欲望と音楽に対する欲望とは何か共通点があるのではないかという気がいたします。

ところでスルメの様な音楽と申しますのは、御存知の様に、スルメは、しゃぶりはじめは硬く余り味がしませんが、かみしめればかみしめる程、味がでてきて柔らかくなりのみこめる様になります。即ち、聴きはじめは何かとっつきにくくても、何回も聴いていくうちにその音楽の良さがわかってきて、しまいにはその良さが忘れられなくなる様な曲をスルメ的な音楽といえるでしょう。私の考えではバッハのオルガン曲や、ラベルのボレロなどがその典型的なものではないかと思います。従いまして、このスルメ的音楽というものは演奏会では不向きでありむしろレコードで何回も聴くことによってその神髄を求めるべき性格のものと言えるのではないでしょうか。

さて、最後のチューインガムですが、これはスルメとは全く逆のものであり、はじめ甘くて口当たりも良く結構いいのですが、時間がたつにつれ味がなくなり、かめどもかめども呑み込めない様な曲がこれに相当致します。現実にどの様な曲があるかと言われますと、色々さしつかえもありますので困りますが、音楽を聴く人聴く人によって、チューインガム的音楽というのも少なくないと思います。私は特に現代音楽については良くわかりませんので、最初リズムのおもしろさだけに興味をもち、注目した曲も、結局はその曲の中で一体何を言い表したいのかがくみとれず、いわゆるチューインガム的音楽ではないかと思うものが多々ございます。

ですから、色々新しい曲や聴きなれない曲を進んで数多く聴く事によって、案外チューインガムがスルメにかわっていく事もあるでしょう。そういう意味から、東フィルにお願いする訳ですが、ビーフステーキ プラス 野菜サラダというおきまりのコースばかりではなく、スルメを入れてみたり、又種類の違う野菜サラダの盛り合わせにしてみたり、バラエティーに富んだプログラムを組んでいただきたいと思います。私達聴衆に幅広く曲を紹介してゆく事も、定期公演会の一つの大きな意義だと思います。又、定期演奏会であるからこそ、大胆でユニークなプログラムも組めるのではないでしょうか。

要するに音楽とは読んで字の如く、音楽を楽しむものですから、この様に変なものに例えてみる事も、音楽を愛する一つの方法ではないかと思います。

(1968年11月16日 東京フィルハーモニー交響楽団 第119回定期演奏会のプログラム掲載原稿)

山手線みたいな食堂でした 岡田 弥生(アルト)

私の職歴は主に、零細出版社の書籍編集→零細雑誌社の編集ライターでして、この間に知り合った劇作家がモスクワに作ってしまった日ソ合弁企業に巻き込まれる形でモスクワで働くことになったのですが、モスクワで仕事をする中で、それまで知ることのなかった「ニッポンのサラリーマン」の姿を目撃することになったのでした。

モスクワの仕事は、主に日本人の出張者向けのホテルと食堂の運営でした。ソ連時代には外国人が宿泊することが許可されていなかったオンボロホテルの一部を改装しただけのホテルなので、ホテルのセールスポイントはただ一つ、「朝食は、和食です」というものでした。つまり、私の仕事はまず、「宿泊客のために朝食を作って出すこと」なのでした。

ごはんに味噌汁、焼き魚に小鉢2つが基本ですが、長期出張者もいるので焼き魚にも限界があり、朝からコロッケやトンカツなど揚げ物を出したりして一部のお客さんからは喝采、一方からはため息。「ここの朝食を食べていけば、ランチ食べ損なっても大丈夫」というガッツリ朝食を出していました。

朝の食堂は、夜には居酒屋になります。お客さんは、日本の一部上場企業のサラリーマンかマスコミか大使館のみなさん。日本では私にはまったく縁のなかった人たちです。お客さんを眺めながら、「商社って、ほんとに、カラーがあるんだなあ」などと面白かったです。ミツイかイトウチュウかスミショウかショウジか、なんとなく分かるのです。また、「この人はメーカーさんだな」というのも分かるようになりました。商社マンとメーカーさんでは、明らかに違うのです。もちろん、新聞記者も大使館も一目瞭然。(ただし一人だけ、ロシア人だと思っていたら外交官だった。佐藤優さん。まったく日本人には見えませんでした)

ソ連がロシアに変わって大混乱が落ち着いてくると、中小メーカーもモスクワに進出してくるようになりました。たった一人でモスクワにやってきて、事務所を開いて、秘書を雇って、現地スタッフを雇って、お客さんを開拓する。見るからに気の弱そうなオトーサンでしたが、じわじわと仕事をすすめていく姿を尊敬の目でみていました。ある日、その人が朝食のカウンターで紙切れを見つめながらブツブツ言っている。「今日、朝礼で、初めてロシア語も交えてみようと思って練習しているんです」とのこと。オトーサン、偉いなあ、と心からエールを送りました。

別のメーカーの青年も、紙切れを手にブツブツ。 こちらは『恋のバカンス』をロシア語で歌っていました。なんでも『恋のバカンス』はロシア人なら誰でも知っている「ロシアの歌」なんだそうです。(ソ連時代に国営放送局の日本特派員だったロシア人が『恋のバカンス』を気に入って、モスクワのラジオやテレビの各部署に持ち込んで流行らせ、そうこうするうちにロシア語の歌詞もついてレコードになったのだそうです) ロシア語の先生から教わった歌を、事務所のローカルスタッフとの宴会の席で披露する予定なのでした。この青年は、モスクワの前は中東勤務だったので「みんなモスクワは僻地だとか言いますけど、僕なんかに言わせればモスクワは天国ですよう。酒は美味いし姉ちゃんはきれいだ!」と浮かれていました(この時、季節は初夏。モスクワのお姉ちゃん方は薄物の衣服を最小限まとう、という女の目にもまぶしいお姿で街を闊歩してました)

ホテルの宿泊者が減ってきたので、「出張者をわがホテルに」と生涯初めての飛び込み営業を始めたら、とあるメーカーでは所長さんがひょこひょこ迎えて下さり「営業活動してるんか。がんばるなあ。まあ一服していけや」とお茶を出して下さったことも。この所長さんもかつては見知らぬ土地で、飛び込み営業をしておられたのかな、と思ったり。

妻がありながらロシア人秘書に恋をしてしまったKさん。しかしそのKさんの妻は、バレエの先生に恋をしてしまった。いったいどうなる!と心配していたら、気配を察した本社から帰国命令。それぞれ別の人に恋をしている夫婦は、泣く泣く日本に戻っていったけど、あの二人はその後、どうなったのか・・・

銀行勤務のNくん。新聞記者になりたかったけど、一族の反対で堅実な銀行マンになり、ロシア語研修生となり、その後モスクワ支店勤務。でもやっぱり新聞記者になりたい。一族は「銀行はこれから給料があがっていくんだぞ」と転職に大反対。でも、ついに決断して、銀行を辞めてA新聞に入った。ロシア関係の記事でNくんの署名記事をみつけると、嬉しくなります。

実際には通勤で使ったことのない山手線。一人一人、みんな一生懸命働いている。そんな当たり前のことをしっかりと教えてくれたモスクワの食堂でした。でも、こうやってふりかえってみると、食堂というより「スナック」って感じですかね? モスクワで働いたけど、学んだのはニッポンジンのことでした。

【編集後記】

山内さんの原稿が1968年に書かれたものであることに驚かれたのでは? 50年以上も前の原稿なのに、すでに山内節です。山内さん、もしかして高校時代の文集でも、こんな文章を書いておられたんでしょうか?

さて皆様、TUTTI継続の危機でございます。原稿の貯金が底を尽きました(涙)

「もう書いたから」とおっしゃらず、原稿を書くことが苦ではない方、ぜひ2度目3度目の原稿をお寄せ下さいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第26号 2021.3.15

合唱とは全く関係ない駄文 山内 彦太(バス)

2020年(令和2年)ほど毎日が何か不安で憂鬱な年はなかったと思います。 こういう時はどうすれば少しでも気が晴れるのかと考えると、そうだ!バカバカしい話をすれば他人に迷惑がかかる訳でもないし自分も能天気になれると思った次第です。 しかし、ここで落語を語ることも出来ないのでコロナウイルスのように世界規模のジョークを数点紹介してみたいと思います。

まずはご存知の方もおられるではないかと思いますが、「青いキリン」と言うお話です。

ある酔狂な大富豪が「もしも青いキリンを私に見せてくれたら、莫大な賞金を出そう」と言うと、それを聞いたそれぞれの国の人たちはこんな行動をとりました。

イギリス人はそんな生物が本当にいるのかどうか、徹底的に議論を重ねました。

ドイツ人はそんな生物が本当にいるのかどうか、図書館へ行って文献を調べました。

アメリカ人は軍を出動させ、世界中に派遣して探し回りました。

日本人は品種改良の研究を昼夜を問わず重ねて、青いキリンを創り出しました。

中国人は青いペンキを買いに行きました。中国がすごいのは、実にこの「青いキリン」を地で行ってしまう点にあります。嘗て、中国全土に国土緑化の大号令が発令されたことがあります。その際、某省は大量の緑のペンキを購入し、禿げ山に緑のペンキをぶっかけたという実話があるそうです。

「早く飛び込め」というお話。ある豪華客船が航海の最中に沈みだしました。 船長は乗客たちに速やかに船から脱出して海に飛び込むように、指示しなければなりませんでした。船長は、それぞれの外国人乗客にこう言いました。

アメリカ人には「飛び込めばあなたは英雄ですよ」

イギリス人には「飛び込めばあなたは紳士です」

ドイツ人には「飛び込むのがこの船の規則となっています」

イタリア人には「飛び込むと女性にもてますよ」

日本人には「みんな飛び込んでいますよ」

中国人には「海の中に美味い魚が泳いでいますよ」

韓国人には「日本人も飛び込んでいますよ」

実に各国のキャラが描かれていますね。

次はロシアと日本との対戦。 あるアメリカの自動車会社が、ロシアと日本の部品工場に以下のような条件で仕事を発注しました。 「不良品は1000個につき1つとする事」

数日後にロシアの工場からメールが届きました。 「大変困難な条件です。期日にどうしても間に合いませんので、納期の延長をお願いします」

その数日後、日本の工場からもメールが届きました。 「納期に向けて作業は順調に進んでおります。 ただ、不良品の設計図が届いておりませんので、早急に送付してください」

続いて「グローバリゼーションとは何か」というお話。 世界は今やグローバリゼーションの真っ只中。 では、子供にとってのグローバリゼーションとはいったい何のことでしょうか? アメリカの子供の将来の夢がサッカー選手で、イタリアの子供の夢がマンガ家で、日本の子供の夢がメジャーリーガーだということです。

最後は「脳の値段」で締めくくりとしましょう。 人間の脳が売られている市場がありました。 ある男が店員に聞きました。 「この脳は1000ドルか。 誰の脳だい?」

店員は答えました。 「これはドイツ人の脳です。 優秀ですよ」 男は続けて聞きました。 「ではこの脳は? 2000ドルもするけど?」 「これは日本人の脳です。 最高の品質ですよ」 男はその隣に置いてあった脳を指差して聞きました。 「しかしこの脳の方が高いじゃないか。 5000ドルだって? いったいどんな優れた脳なんだ?」

店員は答えました。 「これはポーランド人の脳ですよ」 男が驚いて聞きました。 「ポーランの人の脳がどうしてそんなにたかいんだ?」 店員は言いました。 「ほとんど使っていない新品同様ですからね!」

EUきってのおバカキャラはポーランドとのことです。

これ以上続けると、何かと差しさわりが生じますのでバカ話はこの辺で。

こんなくだらない話を長々と読んで、「かえってストレスがたまってしまった」ですと?

それは大変失礼いたしました。 私は好き勝手なことを述べたので、気分は清々しています。 正にⅮOМ(ダーティー・オールド・マン)そのものです。

(頂いた原稿をトラノコのように大事にしていたら、2020年が明けて2021年も3月になってしまいました。文頭の日付が2020年なのは、そのためです。申し訳ありません。)

TUTTI シネマチャンネル② グルモン

前回の記事から35作品くらい観ておりますが、今回は2つの作品についてお話しましょう。

1つ目は「燃える女の肖像」・・この作品は、冬のヨーロッパの常にどんよりした空と海、描かれた時代背景を表すかのような、映像的には暗いシーンが印象的な作品です。

女性の地位や結婚への考え方に翻弄されながら、女流画家と描かれる対象物としてのもう一人の主人公との心の交流が絵筆を走らせる時間と交わされる少ない言葉の中に見出すのが楽しくもある作品です。それは観る者を前のめりにさせる魅力があります。

ほぼ女性しか出てこない珍しい作品ですが、女性にありがちな感情的なシーンはなく、ダイナミックな自然を灰色一色で表現する一方、画家である主人公の扱う鮮やかな色の対比も面白い。

主人公役の絵の下手さに興醒めするという批評もありますが、それは観た方の判断にお任せします。

2つ目は「ラーヤと龍の王国」・・ディズニーを観るのは久しぶり。基本的にアニメーションは観ないのですが、今回は観て正解。これは佐久のアムシネマでも上映していますので是非。

コロナ禍にあり、ディズニー映画はいくつかの作品を上映延期にしてきたこともあり、日本の映画配給会社は諸手を挙げて今回の作品を歓迎しているわけではなく、ディズニー映画としては取り扱っている映画館は多くありません。しかし、ディズニーはアニメーションの技術的には素晴らしいものがあります。そして今回は「目の前にいる人を信じ抜けるか?」を観客に問うています。伝説の龍の何とも言えない可愛らしさと、純粋さ、信じる心が人間をも変える!という魔法のようなミラクルを起こします。

観終わった後、ニッコリ出来る作品です。身近なアムシネマで観られますので是非劇場でご覧ください。

まだまだ紹介したい作品ありますが、ここでは印象に残っている作品のみ挙げておきますね。機会があったらご覧ください。

#すばらしき世界 #痛くない死に方 #ミスフランスになりたい #ノンストップ

#天国に違いない #パリの調香師 #椿三四郎 #天外者 #82年生まれ、キムジヨン

#博士と狂人 #心の傷を癒すということ

【かなん合唱団JOYの近況】 寺田 和佳子

2月半ばの大きな揺れは10年前を思い出させるものでしたが、皆さんも同じだったのではないですか?あの後、石巻にすぐ電話しようと思いましたが機を逃し、10年目を迎えた3月11日に合唱団のメンバーである木村博美さんに電話をしました。

やはり、シンフォニックと同じ頃に練習を休止し、練習場所である学校の使用ができないこともあり現在も再開できていないようです。日本赤十字病院に勤める3人が退団し、人数がさらに減ったとおっしゃっていました。しかし、2月の地震でも被害はなく、指揮者の早川先生をはじめ皆さん元気なようです。

シンフォニックのメンバーを繋ぐTUTTIのように、声を聞くことで石巻とも繋がっていたいなと思いました。

【編集後記】 シネマチャンネル第2弾。重い腰を上げて映画館に行きたくなりました。山内さんの楽しい原稿も、お待たせいたしました。私が溜め込んでいたせいで、皆様にお届けするのが遅くなりました_(._.)_

まだTUTTIに登場されていないメンバーの方々! 投稿お待ちしておりますm(_ _)m (岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第25号 2021.2.15

耕 作 (海南島の想い出) 清水 俊直(テノール)

私は畑を耕すことが好きだ。戸外で体を動かす、汗をかき、泥にまみれる。そして腰が痛む。そんな労働が何故好きなのだろう・・・ 不思議である。

もう20年も前の話になるが、50歳を期に脱サラし、縁あって中国海南島で10年程、農園を営んだ。中国南方、海南省三亜市天涯鎮布山村。かつては中国の文明の及ぶ「地の果て」とされた。「天涯孤独」の天涯である。海南島の南端、ハワイと同緯度にあり、急速にリゾート開発が進んでいた。牧歌的風景がいたるところに残り、正に山紫水明の地だった。車道を水牛が悠然と歩き、車は水牛に道を譲っていた。水牛は農家の貴重な財産。交通事故で死亡させると賠償が大変との事だった。

山野の開発は、まず地元民の同意を得る必要がある。これに時間を要した。二年後、やっとゴーサインが出た。ブルドーザーを駆使し、焼畑をし、道をつけ、井戸を掘る。入植の直前になって村に電気が通じた。苦しい日々だったが、充実感があった。90年代、中国は改革開放の息吹が満ち、海南島は、経済特区に指定されていた。人民政府は、私のような一市民でも、自由に行動させてくれた。日本国のパスポートは信用は絶大。お互い東洋人同士、言葉の不自由は、片言の中国語と筆談で乗り切った。入植後数年、バナナ、ミニトマト、マンゴーを植え、食用の兎も飼育した。ずぶん「ドロボー」の被害もこうむった。「盗人」は古来、中国の名物である。これらのエピソードは山ほどあるが、今回は、中国の食文化と踊り、そして音楽について、その一端を書いてみたい。

「食文化」

五千年の悠久の歴史を生き抜いてきた国、それを支えたのは「食」である。洪水・干天・飢餓、それをくぐりぬけてきた「農」と「食」。中国と食文化は一体で、切り離せない。彼らはどんな食材でも、見事に調理する。私には、忘れられない朝食の想い出がある。その話をしよう。

中国南方は、ゲテモノ料理が有名。野生のネズミ(モルモットの仲間)を田舎の料理屋で食べた事もある。うまかった。ヘビも精がつくとされ、鍋料理があるが、けっこう高価だ。ある日の朝、使用人の男が、走り寄って来た。目が輝いている。「老板(ラオバン・“旦那”)倉庫に侵入したヤツを捕まえた!」 「何?」 「山猫。こいつは最高に美味い! 最高の朝食になります」

なんでも海南島の山中に棲息する極めて希少種の山猫で、めったに手に入らない天然記念物暮らすの珍獣だと云う。美しい黄色の毛、目をむいて威嚇する。「・・・?」 そんな貴重な野生種を、人民政府に報告もせず、胃袋に納めて、問題ないのか? 思案する間もなく、きれいに血抜きされ、熱湯につけられ、毛をもがれ、瞬く間に、ローストキャットが焼き上がった。むくつけき男が四人、神妙な面持ちで、この特級食材を食する歴史的場面(?)となった。

「老板、どうぞ」 一番よい部位の厚い肉片を切り分けられ、恐る恐る口に入れてみて、驚いた。上等の鴨肉と最高級のフグの肉を合体させた様な、上品で、やわらかい味。今まで食べた事のない、とろけるような肉。これ以上のうまい肉はその後も、口にした事がない。もう生涯口にすることはないだろう。いまだに、あの肉のうまさが忘れられない。

ラーメンの話をしたい。日本に来ていた中国人が「日本のラーメンは実に美味い。しかし中国のラーメンとは別のものだ」と云っていた。私の子供の頃は、「志那ソバ」と呼んでいた。しかし、中国には、同じラーメンは見当たらない。私が、日本のラーメンに似ていると感じたのは、「新疆(シンチャン)ラーメン」である。シルクロード沿いのイスラム圏が発祥の、羊骨でダシをとったスープが絶妙。三亜市には、回族(イスラム)の居住区があり、そこのラーメン店の味が、特に良かった。しばしばスープをテイクアウトして持ち帰り、喉を鳴らしたものだ。ときどき、あのラーメンを食べたくなるが、日本で味わうことはむずかしい。残念だ。

「音楽と舞踏」

農園の造成を始めるに際して、オープニングのイベントを企画した。当時、上海では某有名老舗ホテル(ラストエンペラーのロケも行われた)で、ジャズの生演奏が復活し、話題になっていた。私は友人のトランペッターに頼み、彼らのグループに、海南島でジャズをやってもらいたかった。グレン・ミラーやベニー・グッドマンのクラシックジャズの名曲に、中国で流行っていた「北国の春」などの歌曲をジャズにアレンジしてくれと依頼した。大いに興がって、練習に熱が入り、海南島公演に乗り込んで来てくれた。多分、日本のジャズメンが海南島でライブをしたのは、これが最初だったと思う。

大晦日、市内のホテルでのライブ。満員の盛況。ホールにジャズが流れると、ごく自然に皆が立ち上がり笑顔でステップを踏み踊った。日中友好のライブ。アメリカ文化を代表するジャズの演奏が好評だった。

翌朝、布山村に移動し、村民をゲストに、南国の陽光の下、生演奏が始まった。村民は、トランペット、チューバ、クラリネット、ドラムなどに興味津々。「北国の春」の演奏が始まると、大喜びで、歌い、笑顔でダンス。友人のジャズメンは、ヤシの実の接待に満足してくれた。私の聴いた最高のライブの一つだ。

中国は、田舎の街にも必ずダンスホールがある。公園に行くと太極拳を習うグループと社交ダンスを踊るグループを、よく見かける。ダンス大国でもある。

中国舞踏も興味深い。私は中国舞踏は「動中静あり」、日本舞踏は「静中動あり」だと思っている。中国舞踏は、コサックダンスやバレエ、フラメンコに共通する面も持っていると感じる。中国伝統の楽器、二胡や柳琴などの音色も魅力的だ。中国の二胡の名手に海南島で出会った。彼女の演奏に合わせて、少数民族のダンスレビューを見た。二胡の音色は、何とも云えず、好い。日本でも、機会があれば是非、聴きに行きたいと思っている。

私のマンゴー園は数年後、産量が安定したが、ドロボーの被害も激増した。

私はマンゴーを数千キロ離れた中国東北地方、旧満州、ハルピンの市場に持ち込んだ。そこでハルピン第一の青果市場の有力な老板と親しくなった。彼は私のマンゴーを味も品質も「海南島第一」と評価してくれた。

老父母が入院し、帰国を考えた時、私はこの老板に相談した。彼は、良い条件で私の農場を買い取ってくれた。私の大恩人だ。

コロナ禍で世界は今、混乱とストレスの渦の中で、苦しんでいる。一日も早く収束し、正常な世界に戻るのを祈るばかりだ。中国とアメリカの狭間にある日本の役割は重大だ。両方の文化、価値観を理解できる日本であって欲しいと思っている。

1970年代のこと 安光 榮子(ソプラノ)

私が若かった頃、2度米カリフォルニアに住んだ(滞在した)ことがあるのですが、その1度目、半年ほど滞在したバークレーでのことを思い出し、書いてみました。記憶を辿るのは大変でしたが、40数年も前の日々のことを日記に留めておくような作業をする機会を得たのはラッキーで有難いことでもあります。

1975年の9月から1976年2月まで、カリフォルニア州立大学(UC)バークレー校のエクステンション・プログラム(公開講座というか語学研修プログラムです)を2期(1期は約3ヶ月)受講しました。この時が私にとっての最初の海外渡航で、その時は羽田からハワイ経由でサンフランシスコ(SF)まで14時間くらいかかった記憶があります。ホノルル空港で入国審査、待ち時間やらで2時間滞在したような。南国の島というか海外の香料の香というようなものと共に明るい暖かさを感じたのを覚えています。そしてSFには夜到着。滞在先のバークレーには30分ほどです。翌日、元々組まれていた小さなツアーで、風を受けながらゴールデン・ゲート・ブリッジのそばに立ちました。この研修プログラムには仕事先で知り合った友人H(現在も長野県在住)と参加しました。彼女の研修参加の話を聞いて、「私も行く!」と、一緒に行っちゃったってとこです。

滞在したのはバンクロフト通りにある女子寮(バンクロフト寮)で、通りを挟んで向かいはUCバークレーのキャンパスで、入るとすぐにセイザーゲイトという正門があるという位置関係でした。入居者はアメリカ人の女子学生3~4人以外は全て日本人でした。授業はキャンパス内ではなく、寮から徒歩で別の教室に通いました。寮から出ると、キャンパス側の道路端にカリフォルニアオレンジのしぼりたてジュースやドーナツ、ペーストリーを売るおばさんの車が停まっていて、おばさんがオレンジを半分に切り、手動のジューサーで押し絞る、それこそ、そのしぼりたてのジュースとドーナツなどを買い、毎朝教室に向かいました。今思い出しても懐かしい朝の風景とオレンジジュースの味です。

授業は朝から昼までで、1クラス日本人10人足らずで13~14クラスあり、私は友人とは別のクラスで、私たちよりも3ヶ月前から講座に参加している人たちのクラスに入りました。個性豊かで年齢も違い、高校生、大学生、職業経験のある大人と、多様なクラスメイトと共に、まあ真面目に勉強していたかな。ラボを使う授業だけはキャンパス内の視聴覚教室で行われました。3ヶ月前から参加していたクラスメイト達は、最初の3ヶ月は大学の夏休み中だったので、キャンパス内にある大規模なカフェテリア付きの寮で、帰省している正規大学生の空いている部屋を借りて住み、授業もキャンパス内の教室で受けていたので、少し羨ましかったですね。

週末の夜には、少し離れた男子寮のホールでディスコパーティが行われていました。1970年代半ば、ディスコ音楽の“ハッスル”が流行っていた頃でした。日本にいた頃はディスコなどとは全く無縁の私でしたが、そのホールで、3ヶ月前からいた先輩(?)の踏むステップを見て覚え、みんなで同じ方向にステップを踏んで楽しみました。3ヶ月毎に後から来た人たちは最初壁際の椅子に座って見ているのですが、しばらくすると中に加わり、またみんなでステップを踏むのです。そういうことが繰り返されていたのでしょうね、今思えば。

最初の3ヶ月が終わると次の3ヶ月との間に1週間のお休みがあり、3人のクラスメイトたちとLA(ロスアンジェルス)のディズニーランドに丸2日間、そして、サンディエゴ、国境を越えてメキシコのティワナまでと、数日間の旅行を楽しみました。SFとLAの間は国内線の小さな旅客機で、手軽な乗り合いバスのような感覚の移動でしたね。LAから先はもちろんレンタカーでした。一緒に旅した方々は今もご健在だろうか(最年長の方でもまだ80歳前のはずだから大丈夫でしょう)と、この文を書きながら思います。同じクラスの人たち2~3人やHを含む寮の人たちとは、夜になるとよくKip’s(キップス)というレストランでビールを飲み、ピザを食べていました。羽田からSFへの飛行機の中では長い時間座ったままで食事を何回もしていたので胃がもたれるようになっていて、バークレー着後に瘦せてしまい、体重が50kgを切っていたようなのですが、その後回復し、ビールとピザと、そして、スーパーマーケットでの買い物が楽しくなり、寮での自炊で沢山食べたりもし、帰国時には7kgほど太っていました。若かったなあ!バスキン・ロビンス(31アイスクリーム)のアイスクリームも冬でもよく舐めながら寮への道を歩いていました。キャラメル・プレリン・クリームとナッツ・トウ・ユー(だったかな)が、私のお気に入りでした。当時のはちょっと名前が違ったかもしれません。

2期目の3ヶ月は、帰国した人たちも、また新たにやって来た人たちもいたのでクラス替えがあり、当然先生も変わりました。最初の3ヶ月にあまりに個性的な人たちと一緒だったので、2期目の記憶はちょっと薄くなりますね(ハハハ)。2期目の記憶は授業というより、最後の帰国前の1週間で、友人のHと彼女のクラスメイト等男女全部で7人で、SFから海岸沿いに車で2時間ほど南に下ったサンタ・クルーズに旅した時のことを思い出します。年齢は18歳から28歳までだったのですが、ちょっとしたアミューズメント施設にぶらぶらと通りかかると、そこのおばさんスタッフが私たちに「ハーイ、キッズ!」と声をかけてきました。日本人は若く見えると言うことでしょうか(そこまでではなかったと思いますが)、それを利用し、私たちは16歳以下の料金でアトラクションに乗れちゃいました。すみません!でもちょっと節約できちゃいました。

帰国時、羽田空港で姉夫婦が迎えに来てくれましたが、あまりに太った私に一瞬気がつかなかったというのは苦笑の記憶です。帰国後にしばらくは1期目のクラスメイトの何人かに会ったこともありますが、私は職を得て、次の留学のために忙しい日々を送り、1年半後に再びカリフォルニアはサンタバーバラの地を踏むことになり、バークレー時代の人達で今でも連絡を取り合うのはHだけです。お世話になった方々にもっとマメに手紙を書けたらよかったのに、というのがこの40数年前のことを思い出したことによって持った、若かりし頃の自分に対する悔悟の念です。今のようにスマホがあればよかったのに、もっと簡単に連絡することができていたでしょうにね。サンディエゴのライオンカントリーサファリでの写真の失敗もなかったでしょうに。でも、まあ、帰国後、実家の母に、バークレーでの半年はそれまでの私の人生で一番楽しかったと言えたことは、すべてそれでよし、ということでしょう。

【編集後記】

中国海南島にカリフォルニア州バークレー またまた遠く離れた土地に出会えました。

「思い返せば」と振り返る時間の旅は、不要不急の自粛も関係なし! みなさまも是非、想い出の記をお寄せくださいますようお願いいたします。

3月号も15日頃の発行予定です。原稿は3月13日頃までにお願いいたします。(岡田)

軽井沢シンフォニックコーラス

TUTTI 第24号 2021.1.18

55年ぶりの神さま 北村 宗太(テノール)

TUTTI 12月号を拝読して、山内彦太さんの外国語による理解の難しさと滑稽な、誤解からくるお話、そして岡田弥生さんの白夜のキジー島体験談を堪能した後記に、「原稿募集」と目に止めて、すぐに机から原稿用紙を取り出して、今、書き始めました。何しろ毎号毎号のTUTTIの充実ぶりに刺激を受けていましたから。

僕は8年前、東京から移住した直後、「万咲」で隣の席の真﨑先生と飲みました。歌など唄った事もない僕の身の上話を聴いて下さった後、合唱団に入らないかと誘われたのです。僕は「やります」と答え、その週の練習から加わりました。

この出会いが僕の歌との出会いとなり、ほとんど歌う機会のなくなった現在、「ガレージ18」という西軽井沢追分交差点東の「バー」で2日に一度程度、唄わせてもらっています。選曲も任されるので、クリスマスの頃は賛美歌「さやけき星はかがやき」や「キリストにはかえられない」(「ガラリヤの風薫る丘で」「シューベルトのアベマリア」)を唄います。

万咲での真﨑先生とのお話の時、多分こんな話をした憶えがあります。僕は両親、その祖父母全員がクリスチャンの家に、戦後すぐに未熟児として生を受け、「おぎゃあ」の一声さえ出せなかったのを、おもいきり尻を引っぱたかれ、やっと「おぎゃあ」と小さく言ったそうです。母はお乳が全く出ず、父が牛の胎盤を手に入れ、それを飲んで、からくも生きました。両親は、このか弱く、しかし大切な子を、まるで神の子キリストの再来と思い「宗教に太い子」宗太と名付けたと後で聞きました。

18歳の時、「洗礼を受けろ」との父の命に従い、疑問を持ちつつ受礼し、京都の大学の商学部におそらく最下位の成績で入学し、一人下宿したものの、その疑問が再発して哲学書を読み出し、会計学の授業など受講しませんでした。

ニーチェの「神は死んだ」「全ての意味の無い空しい生活」 ニヒリズムにどっぷりつかり、夏休みの時だけは、神戸の祖母の元で暮らしながら、神戸YMCA、余島キャンプリーダーとして、神戸の子女を小豆島の離島「ヨシマ」に連れて、1週間から2週間のキャンプをして、子供の成長を見、楽しみ、驚きのボランティアに明け暮れました。

僕を軽井沢に呼んでくれたのが、キャンプリーダー同期の友人でした。追分の別荘に4日も泊めてくれ、その最後の日に、彼の別荘を建てた業者から「北村さん、そんなに気に入ったなら、良い物件がありますよ」と誘われ、ついていくと、温泉付きのマンション。東京のマンションの半額なので即決し、真﨑先生との出会いに繋がったのです。

その後は奇跡の出会いの連続連続。音楽仲間、芸術家仲間に恵まれた今、思うのは、ニヒリズムの55年の僕の生活の中で、美を求め続けた結果、自分の中にひそんでいた神と出会えた奇跡です。苦難に満ちた55年の全ての経験が、無駄などころか、一つ一つが今の自分の充実に繋がっている喜びにあふれています。真﨑先生以下多くのクリスチャンとの交流。同じ大学の先輩牧師の追分教会。同じマンションの西軽井沢教会の人々。ライブ会場の奥様の属する「ものみの塔」の人々。・・・・・・母は生前、僕に、どんな宗教であれ「神さま」に近づく人には敬意を持って接しなさい、本当はみんな、良い人なんだから」と。

真﨑先生、大林さん、頑張ってください。

蛇足になりますが、僕の座右の銘を。

ニーチェ 「世界にはキミ以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのかと問うてはならない。ひたすら歩め。」

ダーウィン 「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのではない。唯一、生き残るのは、変化できる者である。」

ラインハルト・ニーバー牧師 「神よ、変えられないものを受け容れる心の静けさと、変えられるものを変える勇気と、その両者を見分ける英知をお与えください。」

最後に、ウィリアム・シェイクスピア「人生はただ歩き回る影法師。舞台の上で、見栄をきったり、わめいたり、そして、あとは消えてなくなる。」

この4賢人の言葉が僕の指針でした。しかし、今、僕はそこに付け加えます。「美を求めよ。自分の心の中に、その心を見つけよ」と。

どんなに貧しい人も、苦しむ人も、富であふれている人でさえ、心の美、それは「愛」かもしれない、それを求めて平等なのではないでしょうか。現代の英知にみちた哲学者ハラリ氏は、「人間は動物で、時に欲深く、凶暴で、戦争さえ起こすけれど、そのことを忘れないで話してきた賢人たちの言葉に従うならば、人間の未来は明るく希望に満ち、ホモサピエンスから、新しい人類に生まれ変わる日が近くなる」と断言しており、僕も同感です。その日の為に、残りの人生の全てをかけて戦いますことを誓って、終わります。

困ったら「シトー・ジェラーチ」 キジー島② 岡田 弥生(アルト)